国指定史跡 高安千塚古墳群

高安千塚古墳群って?

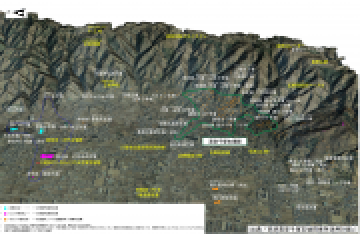

高安千塚古墳群は、八尾市東部の高安山ろくに6世紀代に造られた、たくさんの円墳が連なる近畿地方でも有数の大型群集墳です。

古墳がたくさん連なる情景から、古くから「千塚(せんづか)」と呼ばれ、江戸時代に河内の名所として「河内名所図会」に描かれたり、明治時代には外国人の研究者が訪れスケッチや写真撮影などを行い、海外でも紹介されました。

大正時代には、565基もの古墳があったとの記録もありますが、現在は230基が豊かな自然や植木畑の中に残っています。

高安千塚古墳群が造られた時代

高安千塚古墳群は今から約1500年前の6世紀を通じて造られました。

この時代は、百済(くだら)から仏教が伝来したことをはじめ、朝鮮半島や大陸から新しい技術や文化、政治制度が伝わり、聖徳太子(厩戸皇子)や蘇我氏、中河内の有力氏族である物部氏が歴史上に登場したころです。

古くから中河内には、朝鮮半島などの海外からの玄関口として多くの人々が渡ってきました。高安千塚古墳群の眼下に広がる河内平野にはそういった渡来人が多く居住し、最先端の技術や文化を持つ集落がいくつもありました。

高安千塚古墳群の特徴

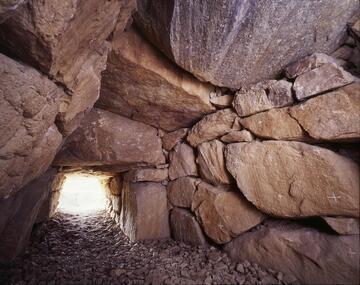

高安千塚古墳群は、渡来人が伝えた埋葬施設である石を積み上げてつくった石室の中に死者を葬る「横穴式石室」の古墳で、石室の大きさは3~5畳程度の広さが多く、9畳以上の広さの古墳が5基あります。中には、朝鮮半島との関わりを示す「韓式系(かんしきけい)土器」が見つかった古墳もあります。

このように高安千塚古墳群は、有力な氏族と関係を持っていた渡来系の人々の古墳(お墓)と考えられています。

国の指定史跡へ

高安千塚古墳群は近畿地方有数の大型群集墳で、渡来系集団と地域社会の関係がわかる貴重な文化財として、服部川支群を中心とした範囲(110基・約63,740平方メートル)が平成27年3月10日に八尾市2例目の国史跡として指定されました。

史跡高安千塚古墳群保存活用計画

国史跡となった「高安千塚古墳群」を適切に保存・管理し、将来の整備・活用をしていくための基本方針として「史跡高安千塚古墳群保存活用計画」を平成29年7月に策定しました。

関連情報

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。