もらえる年金の種類

老齢基礎年金について

国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が10年以上あり、受給資格期間を満たす人は、老齢基礎年金を受給することができます。

老齢基礎年金の請求は、原則65歳となっていますが、本人の希望により60歳から繰上げて請求することや、65歳以降で繰り下げて請求することも出来ます。

受給資格期間とは以下の期間を合計した期間です。

- (1)保険料を納めた期間

- (2)第3号被保険者期間

- (3)保険料を免除(猶予)された期間

- (4)厚生年金や共済組合員の期間

- (5)任意加入できる期間であったが、加入しなかった期間

※65歳前から厚生年金を受給している方は後記の「厚生年金の受給者が65歳になったときは」を参照してください。

年金額(令和7年4月分からの年金額)

831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人:829,300円)

必要な書類は?

詳しくは下記の請求先までお問い合わせ下さい。

請求先は?

- 第1号期間(国民年金)のみで保険料納付や免除期間を合わせて受給資格期間を満たす人

市民課 国民年金係 - 第3号期間や※カラ期間(合算対象期間)がある人

八尾年金事務所(八尾市桜ケ丘1-65 電話072-996-7711) - 厚生年金に加入していたことがある人

八尾年金事務所

※カラ期間(合算対象期間)とは、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には算入されない期間のことで、次のような期間をいいます。

- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入していなかった期間。

- 昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在住期間。

- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限ります)。

- 昭和36年3月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。

- 在日外国人のうち一定範囲の人で昭和56年12月以前の期間。

- 昭和36年4月から平成3年3月までの学生で任意加入しなかった期間等が該当します。

詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げについて

国民年金の支給開始年齢は原則65歳となっておりますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間の繰上げ請求や、66歳以降の繰下げ請求を行うことができます。

※令和4年4月1日より年金受給開始時期の選択肢が拡大されました。

詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

厚生年金の受給者が65歳になったときは

特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になる月の上旬に、日本年金機構から、ハガキ形式の『国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書』が送付されます。必要事項を記入のうえ返信していただくと、老齢基礎・厚生年金が支給されることになります。

障害基礎年金について

対象となる方

- 国民年金加入中に初診日のある病気やケガによって、障がいの状態になった人

- 国民年金被保険者の資格喪失した後でも、日本国内に住所のある60歳以上65未満の人で、障がいの状態になった人

- 20歳前に初診日のあった病気やケガによって、障がいの状態になった人であって、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

- 初診日(注1)の前々月において、保険料納付済期間と、保険料免除期間をあわせた期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。

※令和8年3月31日までにある場合は、特例として初診日の前々月において、直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。 - 障害認定日(注2)において、一定程度の障がいの状態(注3)にあること。

(※障害認定日に該当しない場合でも、その後65歳になるまでに障がいの状態が重たくなったときは請求が出来ます。)

- (注1)「初診日」とは、障がいの原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

- (注2)「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日またはその1年6ヶ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含む)。

- (注3)「一定程度の障がいの状態」とは、国民年金施行令で定められた障害等級表による1級または2級の状態です。

- 1級:日常生活において、他人の介助を受けなければほとんど自分の身の回りの事が出来ない状態。

- 2級:必ずしも他人の助けを受ける必要はないが、日常生活はきわめて困難で、家庭内のきわめて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態。

詳しくは、国民年金係または八尾年金事務所(八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711)までお問い合わせ下さい。

年金額(令和7年4月分からの年金額)

- 【1級】1,039,625円(昭和31年4月1日以前生まれの人:1,036,625円)

- 【2級】831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人:829,300円)

※障害基礎年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されている18歳未満の子ども(障がいのある場合は20歳まで)がいるときに下記の額が加算されます。

| 加算額対象の子 | 加算額 |

|---|---|

| 1人目・2人目(1人につき) |

各239,300円 |

| 3人目(1人につき) |

各79,800円 |

遺族基礎年金について

受給の条件

下記のいずれかに該当する方が亡くなられた場合に受給できます。

- (1)国民年金の被保険者

- (2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人

- (3)老齢基礎年金の受給権のある人

- (4)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人

※ただし、(1)または(2)に該当する人が死亡した場合は、死亡した日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と、保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

なお、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡した日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。(平成18年4月から)

受給できる人

死亡した人によって生計を維持されていた下記の人

- (1)18歳に到達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある場合は20歳未満)がいる配偶者

- (2)18歳に到達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある場合は20歳未満)

ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは支給停止になります。

年金額(令和7年4月分からの年金額)

| 「子どものいる配偶者」が受け取る場合 | 「子ども」が受け取る場合 |

|---|---|

| 子どもが1人のとき・・・1,071,000円 (昭和31年4月1日以前生まれの人:1,068,600円) 子どもが2人のとき・・・1,310,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの人:1,307,900円) |

子どもが1人のとき・・・831,700円 子どもが2人のとき・・・1,071,000円 |

| 3人目以降は、1人について 79,800円が加算されます。 |

3人目以降は、1人について 79,800円が加算されます。 |

詳しくは、国民年金係または八尾年金事務所(八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711)までお問い合わせ下さい。

第1号被保険者の独自給付

付加年金

付加年金は、国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料(1ヶ月あたり400円)を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。

付加年金の計算式は下記のとおりです。

付加年金額=200円×付加年金保険料納付月数

寡婦年金

受給の要件

第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡した場合に、夫により生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続している妻に60歳から65歳までの間支給されます。

(※ただし、夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていた場合や妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は寡婦年金は支給されません。なお、寡婦年金と死亡一時金は両方の受給はできません。)

年金額は、夫が受け取れるはずであった老齢基礎年金の4分の3です。

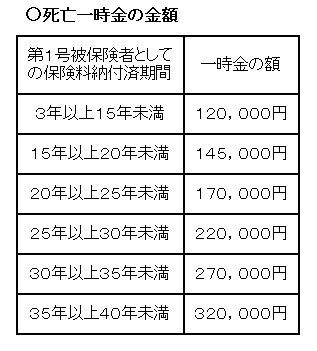

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、死亡された場合、生活を共にしていた遺族(配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹)に死亡一時金が支給されます。

ただし、死亡された人が老齢基礎年金、障害基礎年金の受給権者であった場合や、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けることができる方は請求できません。

短期在留外国人の脱退一時金について

日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。帰国前に日本国内から請求書を提出する場合は、請求書を住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構に提出してください。

支給要件

- 国民年金の保険料を納めた月数が6ヶ月以上あること

- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと

- 障害基礎年金などの年金を受けたことがないことなど

金額

保険料を納めた月数に応じて決まります。

詳しくは、日本年金機構までお問い合わせください。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課 国民年金係

〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3848

〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。