三二巻 続・河内名所図会を訪ねて(4) 大信寺の建物 その後・前編

『河内名所図会』には、江戸時代における観光ガイドブックとして、寺院や神社にある建物が数多く紹介されていますが、その多くは、さまざまな歴史を経て現在に残されています。

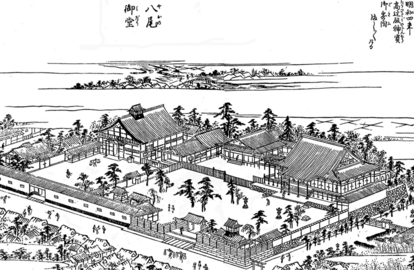

八尾御坊(ごぼう)で知られる大信寺がその1つです。

今回は、明和4年(1767年)の建立(こんりゅう)から享和元年(1801年)刊行の『河内名所図会』に描かれるまでの約30年間の大信寺本堂の歴史を振り返ってみましょう。

大信寺の本堂は、天明8年(1788年)の大火で焼けた京都・東本願寺の御影堂(ごえいどう)(親鸞聖人の像を安置しているお堂)の代わりとして移築されることになります。

本堂は解体され、その建物部材は長瀬川から淀川を上り京都に運ばれたのです。そして、11年の時を経て寛政11年(1799年)、東本願寺の復興に伴い京都から八尾に再び運ばれ、再建されます。

『河内名所図会』に描かれているのは、まさにその直後の姿です(当時の建物や伽藍(がらん)の様子が詳しく描かれていたことは、市政だより平成23年3月号の「八尾歴史物語 十巻」でご紹介しています)。

現在の東本願寺の御影堂は、面積では世界最大の木造建築物といわれていますが、天明の大火直前の姿が安永9年(1780年)刊行の『都名所図会』に描かれており、当時の壮大さを知ることができます。

現在の本堂は、昭和18年(1953年)に白アリなどの被害により一部基礎などが損壊したため、昭和42年(1967年)に再建されたものです。

損壊した本堂は、再建の際に別の地へ移され、現在もその地に残されています。【続く】

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。