由義寺跡(ゆげでらあと)の発見と調査成果

由義寺跡発見に至るまで

平成28年9月に東弓削遺跡(八尾市東弓削3丁目)の発掘調査において、奈良時代後期の興福寺と東大寺と同じ文様の瓦が見つかりました。

その後、平成28年11月から寺院の跡が見つからないか周りを調査した結果、多くの瓦が集中している場所や一辺約20mの正方形の塔の基壇(きだん)(建物の基礎となる土盛り)が見つかりました。

また、瓦のほかにも、寺院を建てるときに、地鎮(じちん)のために埋められた「鎮壇具(ちんだんぐ)」の一部である和同開珎(わどうかいちん)(初鋳708年)、萬年通寳(まんねんつうほう)(初鋳760年)、神功開寳(じんぐうかいほう)(初鋳765年)などの銭貨(お金)や佐波理碗(さはりわん)(銅合金の碗)の破片や、塔の頂部に立てられた「相輪(そうりん)」の一部である「伏鉢(ふくばち)」か「請花(うけばな)」とみられる直径約90cmに復元できる銅製品も見つかりました。

なぜ由義寺とわかったのか

見つかった基壇の大きさ(一辺約20m)は、平城京にある東大寺東塔の24mまではいきませんが、大安寺の約21mや諸国の国分寺と同じくらいの大きさで、国家事業として建てたものと考えられます。この地で見つかる可能性のある国家事業の寺院は、『続日本紀』に記載のある「由義寺」ということになります。また、東大寺や大安寺は、いずれも七重塔と推定されているので、由義寺も同様に七重塔であった可能性が高いと考えられます。

調査してわかったこと

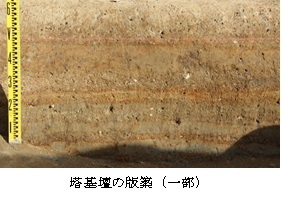

見つかった基壇には、心礎石(しんそせき)(塔の中心柱を支える石)や柱礎石、そして外装(がいそう)施設である羽目石(はめいし)(基壇の周囲を覆った石)や地覆石(ぢふくいし)(基壇の下部に横に据えた石)などは、失われていましたが、粘質土と砂質土の薄い層を交互に突き固めた「版築(ばんちく)」が確認でき、基壇の築造方法がわかりました。

その他、基壇周辺から見つかった瓦や凝灰岩の切石、壁土などは、火を受けた痕跡がみられます。また、塔の頂部に立てられた「相輪(そうりん)」の一部である「伏鉢(ふくばち)」か「請花(うけばな)」とみられる直径約90cmに復元できる銅製品も焼けて割れています。これらのことから、時期はわかりませんが、塔が火災で焼け落ちたことがわかります。

今回の発見により、日本の正史である『続日本紀』に登場するも”幻の寺”とされてきた由義寺の場所が明らかになりました。このことは、八尾に副都としての整備が進められた「西京」を考えるうえでも日本史上の重要な発見となりました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。