壮年期のフレイル関連因子

大阪大学、大阪がん循環器病予防センターとの共同研究により、どのような身体所見や生活習慣の人が高齢期にフレイルになりやすいかを探るため、本市の南高安地区で長年実施されている健診のデータをもとに、高齢期のフレイル出現に関連する壮年期の健診結果について検討しました。フレイルとは、筋力や心身機能が低下して自力で生活しにくくなってきた、「要介護」の一歩手前の状態のことをいいます。

平均年齢70歳の高齢者の15年前(55歳時)の健診結果を調査

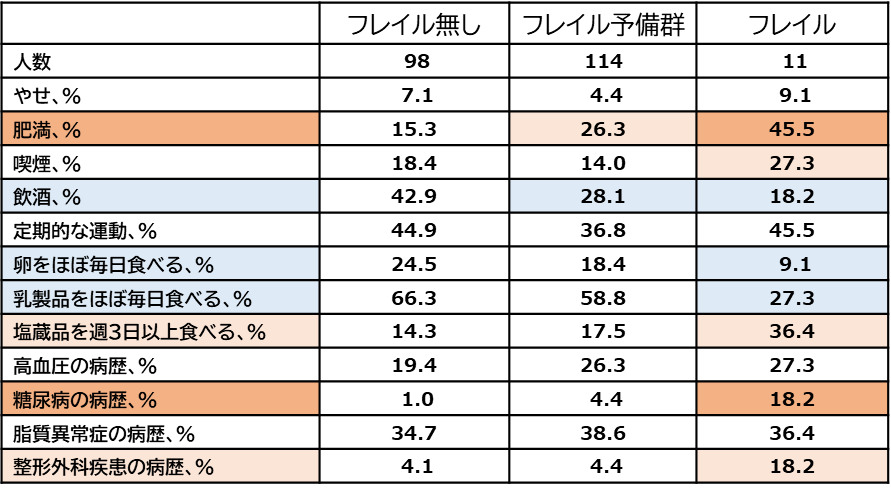

2017~2018年度の南高安地区の健診時にフレイル検査を受けた65歳以上の高齢者435人(平均年齢70.2歳)のうち、約15年前の2002~2004年度の健診を受診していた223人(平均年齢54.7歳)の当時の健診結果を調査しました。223人のうち、2017~2018年度の健診でフレイルと判定された人は11人、フレイル予備群は114人、フレイル無しの人は98人でした(下記の基準による)。

フレイルの基準

- 6ヶ月以内に2~3kg以上の体重減少

- 疲労感有り

- 1回30分以上、週1回以上の運動習慣なし+歩行程度の身体活動1日1時間未満+同性同年代より歩くのが遅い、が全て該当

- 通常歩行速度が1.0m/秒未満

- 握力が男で26kg未満、女で18kg未満

上記5項目のうち、3項目以上該当をフレイル、1~2項目該当をフレイル予備群とした

70歳頃にフレイルになっている人は、壮年期には半数近くが太っていた

表は、70歳頃のフレイルの有無別にみた、壮年期の主な健診所見の結果です。驚くべきことに、高齢期にフレイルになっている人は、壮年期には45.5%と半数近くが肥満であったことがわかりました。また、糖尿病や整形外科疾患の病歴があった人の割合もフレイル群ではいずれも18.2%とフレイル無し群に比べて高率でした。このことから、肥満が糖尿病の発症やロコモティブシンドローム(運動器症候群、以下ロコモ、下記注参照のこと)などの整形外科疾患につながり、糖尿病やロコモを介してフレイルが進行した可能性が考えられます。また、肥満していて体格はしっかり見えても、脂肪太りが多く、運動機能はそれほど高くなかったのかも知れません。

表からは他にも、フレイルの人は喫煙者が多く、また、卵や乳製品の摂取が少ない一方で塩蔵品が多いなど栄養バランスが悪い傾向が見てとれます。興味深いのは、フレイルの人は飲酒者が比較的少ない傾向にあり、逆に言うと、飲酒を伴う人との交流がフレイルの予防にプラスに働いている面もあろうかと想像されます。

注)ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは?:運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を「ロコモティブシンドローム」=ロコモといいます。運動器は骨・関節・筋肉・神経などで成り立っていますが、これらの組織の障害によって立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態がロコモです。(日本整形外科学会ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイトHPより引用)

壮年期から肥満、糖尿病、ロコモにならないことが将来のフレイル予防につながる

今回の南高安地区の調査でみられた壮年期のフレイル関連因子の特徴は、同様の調査を行った秋田県の地域でもほぼ同じ傾向が認められました。

以上の結果から、フレイル予防のために壮年期から気をつけたいポイントとしては、太らないこと、糖尿病にならないこと、整形外科疾患(ロコモを含む)を防ぐことが重要であることがうかがわれました。今回の知見は、高齢者の昔の健診所見をさかのぼって調べた結果であることから、今後は、追跡研究によって検証していく必要があると考えられます。

<学術発表>

1.北村明彦、陣内裕成、柿花宏信、安岡実佳子、村木功、羽山実奈、高田碧、清水悠路、本田瑛子、山岸良匡、今野弘規、岡田武夫、木山昌彦、磯博康.高齢期のフレイル該当者の壮年期における健診所見の特徴.第81回日本公衆衛生学会総会(山梨).口演.R4.10.7-9.

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康まちづくり科学センター(保健所)

〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5

電話番号:072-994-0665 ファクス番号:072-922-4965

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。