フレイルに関わるデータ分析結果

健康づくり事業の推進に関する大阪大学との協定の一環として2019年度に本市の65歳以上の方を対象に実施されたJAGES(日本老年学的評価研究)の「健康とくらしの調査」の結果を用いて、フレイルに関するデータ分析を行いました。

高齢者のフレイルの割合は約11%

フレイルとは、筋力や心身機能が低下して自力で生活しにくくなってきた、「要介護」の一歩手前の状態のことをいいます。この調査の対象となった要介護認定を受けていない高齢者8995人のうち、フレイルと判定された人は976人(10.9%)でした。年齢別にみると、フレイルの割合は、65~74歳で7.7%、75~79歳で11.2%、80~84歳で17.3%、85歳以上で31.3%と加齢とともに高くなっていました。

フレイルは、様々な因子と関連していました

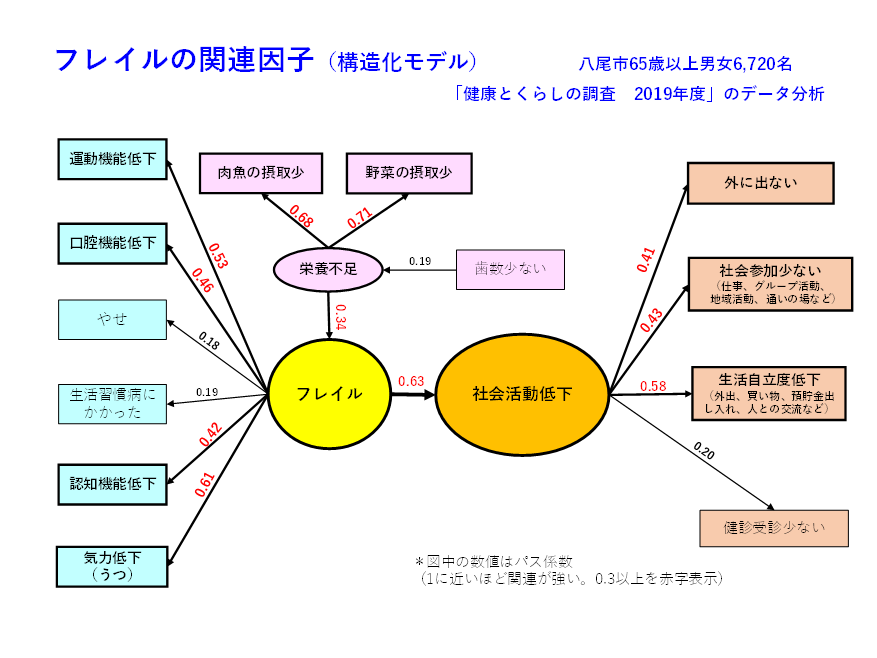

共分散構造分析という統計手法により、フレイルと関連する心身機能や生活行動との関係性を解析した構造化モデルの結果を図に示します。

この図からわかったことを解説します。

1.フレイルの人は以下の傾向がありました

- 運動機能が低下している

例)階段を手すりや壁をつかまないと昇れない、椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がれない、15分続けて歩けない、過去1年間に転んだことがある、転倒に対する不安が大きい。 - 口腔機能が低下している

例)固いものが食べにくい、お茶や汁物などでむせる、口の渇きが気になる。 - 認知機能が低下している

例)物忘れがある、自分で電話番号を調べて電話をかけられない、今日が何月何日かわからない時がある。 - 気力が低下している

例)毎日の生活に充実感がない、これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった、以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる、自分が役に立つ人間だと思えない、わけもなく疲れたような感じがする。 - 栄養が不足している

例)肉や魚を食べる回数が少ない、野菜類を食べる回数が少ない。

2.フレイルは、様々な社会活動や生活行動の低下につながっていました

- 外出が少ない

- 社会参加が少ない

例)仕事、町内会や自治会活動、ボランティア活動、老人クラブ、スポーツ関係のグループ、趣味関係のグループ、学習教養サークル、健康体操やサロン、特技や経験を伝える活動。 - 生活自立度が低下している

例)一人でバスや電車を使って外出できない、食品・日用品の買い物ができない、預貯金の出し入れができない、友達の家を訪ねることがない、家族や友だちの相談にのることがない。

1、2をまとめますと、フレイルには運動機能低下、口腔機能低下、認知機能低下、気力低下、栄養不足が大きく関連しているとともに、フレイルは社会活動や生活の自立度の低下をもたらすことがわかりました。

したがって、高齢になってもしっかりと身体を動かし、栄養をとり、頭を働かせ、気力を保つことがフレイルの予防や改善につながると考えられます。また、できるだけ人や地域とのつながりを続けながら、自立した生活を送ることも大切です。それとともに、家族、地域、行政等の関係機関が様々な形で社会活動や生活行動が低下した人を支援していくことが重要です。

フレイルの予防、要介護の予防のためには、高齢者自らが生活習慣に気をつけるとともに、行政や民間が提供する様々なサービスを積極的に利用されることをお勧めいたします。

-

フレイル予防の取り組み

具体的なフレイル予防の方法と市の取り組みはこちら

<学術発表>

1.孫智超、白井こころ、北村明彦、平井啓、羽山実奈、髙山佳洋、近藤克則.共分散構造分析モデリングによるフレイルの関連因子評価の要因分析.第33回日本疫学会学術総会(浜松).口演.R5.2.1-3.

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康まちづくり科学センター(保健所)

〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5

電話番号:072-994-0665 ファクス番号:072-922-4965

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。