食品ロスを減らしましょう!!

食品ロスとは?

「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品です。(食べ残し等)

食品ロスは、小売店や飲食店などからも発生しますが、発生量の多くは家庭から排出された食品です。

家庭内での食品ロスの発生原因は、皮を余分にむくなど、まだ食べられる部分まで捨ててしまうことや、作り過ぎによる食べ残し、手を付ける前に消費期限・賞味期限が過ぎてしまった食品の廃棄が主なものになります。

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスを減らすことが必要です。

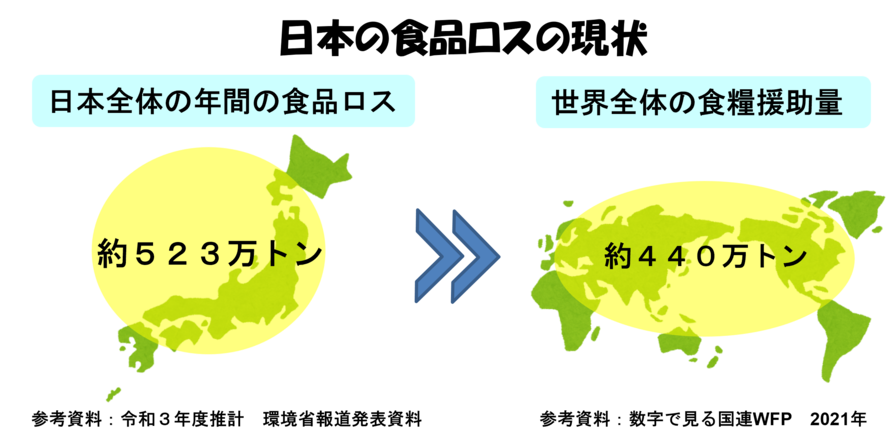

食品ロスの現状

日本で発生する「食品ロス」は年間約523万トン(令和3年度推計)です。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量(年間約440万トン)の約1.2倍に相当し、国民1人あたりで計算すると、お茶碗1杯分(約130g)の食品を毎日捨てていることになります。

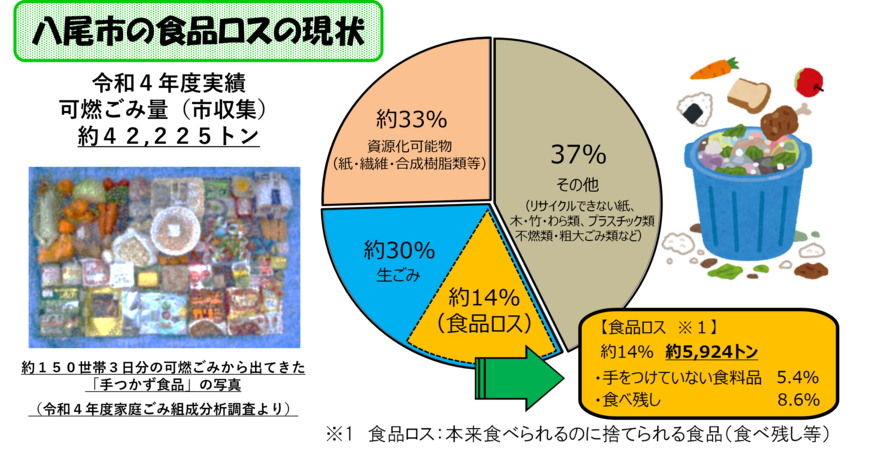

八尾市の現状

下の写真は可燃ごみで捨てられた食べ物です。可燃ごみの約30%が生ごみで、そのうち、「食品ロス」が半分程度を占めています。

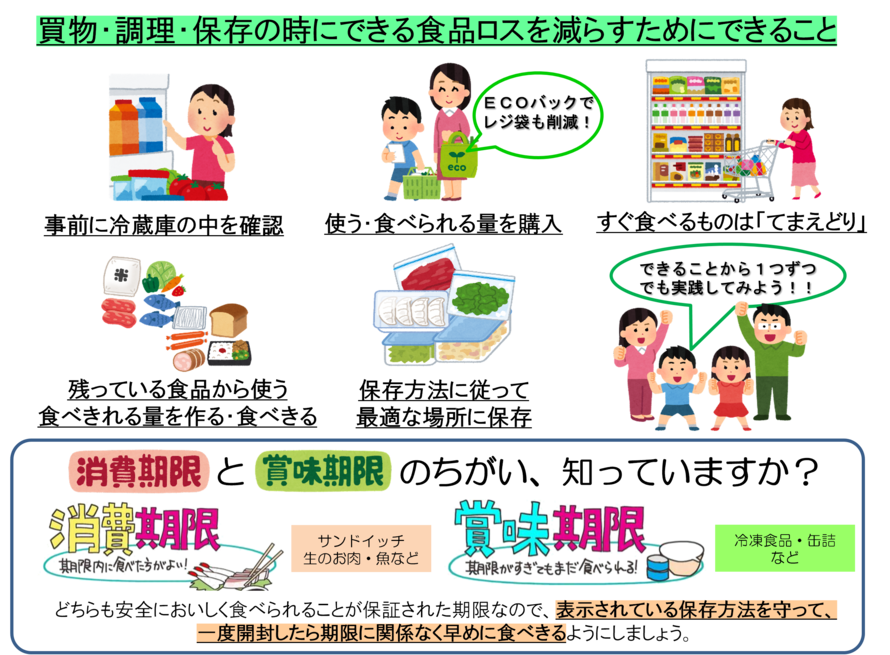

食品ロスを減らすために私たちができること

食品ロスは主に以下の4点が原因で発生します。

- 調理に使いきれずに捨てられたもの

買いすぎ(買い物前に冷蔵庫の中身をチェックしましょう。) - 賞味期限や消費期限が切れて捨てられたもの

期限切れ(先に買った食材や傷みやすい食材から使っていきましょう。) - 調理のときに食べられる部分が捨てられたもの

過剰除去(野菜の皮なども工夫して無駄なく使ってみましょう。) - 食べきれずに捨てられたもの

食べ残し(食べきれる量だけ調理しましょう。)

これらを意識していけば、食品ロスは減らせます。地球のこれからのために、できることから始めてみませんか?

家庭用電動生ごみ処理機購入あっせん制度について

一般家庭から出る生ごみの再利用と市民のごみリサイクル意識の高揚及びごみの減量を促進することを目的とし、家庭用電動生ごみ処理機の購入あっせんを令和4年度から行っていますので、是非ご活用ください。

- ※家庭用電動生ごみ処理機、ごみ堆肥化容器(コンポスト)の購入費の助成、生ごみ堆肥化ぼかし容器の無償貸与の制度は、令和3年度で終了しました。

- ※これは助成金制度ではありませんのでご注意ください。

食品関連事業所のみなさまへ

食品ロスを減らすためにご協力をお願いします。

【食品ロスを削減するメリット】

- 食品廃棄のコスト削減

食品ロスは生産コストや廃棄コスト等が発生する要因になるため、食品ロスの削減によって企業経営に良い影響を与えることにつながります。

- 企業イメージの向上

食品ロスの削減に向けた取組みを消費者等へアピールすることによって、事業者のイメージ向上や商品のPR、集客等にも活用できます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

環境部 循環型社会推進課

〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2

電話番号:072-924-3866 ファクス番号:072-923-7135

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。