三五巻 国史跡 高安千塚古墳群・上 その(1) どんな古墳群?

市東部の高安山ろくに造営された高安千塚(せんづか)古墳群(約6万3000平方メートル)が、平成27年3月10日、国史跡に指定されました。

同古墳群は、近畿地方でも有数の大型群集墳であり、八尾市では昭和41年(1966年)、大竹にある心合寺山(しおんじやま)古墳が国史跡として指定されて以来、約50年ぶり、2件目の国史跡となります。今回は、この高安千塚古墳群がどのような古墳群なのかについて、ご紹介します。

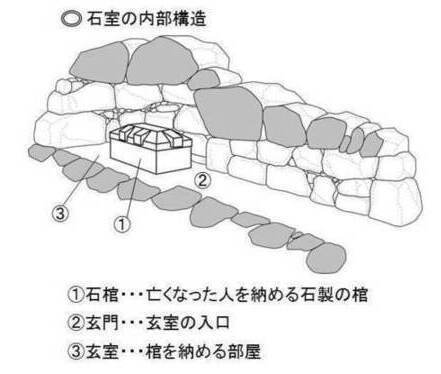

高安千塚は、今から約1500年前、聖徳太子や物部氏、蘇我氏が歴史上に現れた6世紀に造られたもので、224基の横穴式石室から形成されています。

最大の特徴は、この横穴式石室の大きさにあります。

亡くなった人を納める部屋「玄室」の大きさが、通常3~5畳程度のものが多い中、高安千塚には9畳以上の古墳が5基もあります。

では、このように大きな石室はどのようにして造られたのでしょうか。

それは、材料となる石材を「修羅」という大きな木ぞりに乗せて大勢で引っ張り、周辺山ろくの谷や川から運ばれたと考えられています。

修羅を使うことで、地引きでは重量の半分程度、丸太などのコロを用いれば10分の1程度の力で巨石を引くことができます。なお、修羅の実物は、藤井寺市の三ツ塚(みつづか)古墳から出土しています。

このように、大きな石室を造るには、多くの人々を動員できる経済力が必要になることから、高安千塚古墳群に葬られた人々は、非常に大きな力を持った人々であると考えられています。【続く】

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。