十巻 河内名所図会を訪ねて その4(大信寺)

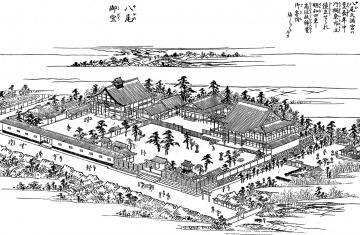

顕証寺を中心とする久宝寺寺内町から分かれ、八尾寺内町の中心寺院となったのが、江戸時代初め、本願寺教如(きょうにょ)によって創建された八尾御坊・大信寺でした。大信寺の伽藍(がらん)の構成や建物の様子は、河内名所図会で詳しく描かれています。

伽藍には、右手奥の本堂のほかに、京都・伏見城より移されたという太鼓楼(たいころう)や、成思庵(せいしあん)という茶室、対面所(たいめんじょ)、大玄関(おおげんかん)、庫裏(くり)、表門、長屋門(ながやもん)など多くの建物で構成されていたことが分かります。本堂は、江戸時代の半ばを過ぎた明和(めいわ)4年(1767年)に再建されたものです。しかし、その本堂は、天明(てんめい)8年(1788年)の大火で焼けた東本願寺の御影堂(ごえいどう)の仮御堂(みどう)として京都に移築され、八尾に再び建てられたのは、およそ10年後の寛政11年(1799年)です。名所図会の刊行が享和元年(1801年)で、まさに本堂が再建された直後の姿を正確に描いたと考えられます。

その後、明治2年(1869年)の1月から8月までの堺県(さかいけん)に編入される短い間ですが、「河内県庁」が大信寺の境内に置かれました。県庁跡は、現在、府指定史跡になっています。そして、昭和28年(1953年)、白アリの被害により本堂が倒壊したため、昭和42年(1967年)に現在の鉄筋コンクリート造りの本堂に再建されました。

江戸時代、立派な伽藍を持った大信寺の姿は、河内名所図会でしか見ることができませんが、現在の姿に至るまで長い歴史の物語を重ねてきた寺院です。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。