七巻 河内名所図会を訪ねて その1

世界遺産になっている京都や奈良などのお寺や名所・旧跡は国内だけでなく、海外からも多くの人々が訪れます。このような観光のルーツは、江戸時代にさかのぼります。

今では、いろいろなガイドブックやインターネットを使って、事前にその土地の情報を集めることができますが、江戸時代では「名所図会」と呼ばれる全国各地の名所・旧跡を集めた書物が観光ガイドブックの役割を果たしました。この書物には挿絵も多くあり、当時の人々が八尾を訪ねるときに使ったのが、享和元年(一八〇一年)に刊行された「河内名所図会」(文章・秋里籬島(あきさとりとう)、挿絵・丹羽桃渓(にわとうけい))でした。

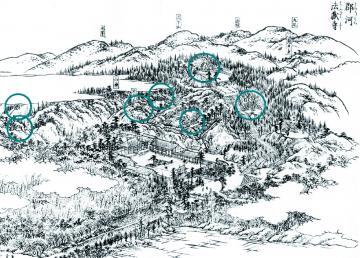

今回は、この名所図会に紹介され、現在でも全国有数の群集墳である「高安古墳群」をご案内します。高安山の山すそを南北に通じ、京都から高野山への参詣道であった東高野街道沿いにあり、千塚(せんづか)と呼ばれていた「高安古墳群」は、高安郡の名所の一つとして多くの人々に知られていました。郡川の「法蔵寺」の挿絵には、境内の周りに7つの古墳があり、洞穴のように描かれているのが、横穴式石室の入口(中央写真右端◯印)です。現在でも法蔵寺には市指定史跡の開山塚(かいざんづか)古墳をはじめ、数多くの古墳が残されており、河内名所図会の正確さが分かります。名所図会の挿絵と現在の様子をぜひ見比べてください。

この河内名所図会は、江戸時代の観光のためだけでなく、明治時代の古墳調査にも参考にされた貴重な史料でした。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。