五巻 古代のくらし【中】 「高安千塚」と「古代の装い」

わたしたちの日々の生活で、髪形や服装を整えることは、身だしなみでもあり、おしゃれの楽しみでもありますね。それでは、古代の人々はどんな髪形や装いをしていたのでしょうか。

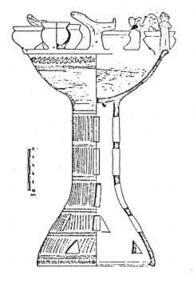

高安山麓(さんろく)にある6世紀代の古墳群、「高安千塚(せんづか)」の箸塚(はしづか)古墳からは、須恵器(すえき)の装飾付器台といわれる土器が出土しています。この器台には、小さな人物の像が付けられており、高安千塚マスコット「はしづか君」のモデルにもなっています。この人物は男性で、「みずら」といわれる髪を左右に分けてお下げ髪のように結ぶ髪形をしています。古代男性は、このような「みずら」の髪形が多かったことが、人物埴輪(はにわ)像などからもうかがえます。それでは、女性の髪形はというと、島田髷(まげ)の原型といわれる髪を前後に分けて折り曲げて紐などで結ぶ髪形をしていました。

このほかに高安千塚では、服部川37号墳などから、耳環(じかん)といわれる耳飾りが出土しています。これらは金属の棒を丸く曲げて耳たぶに挟むもので、金のメッキがされたきらびやかなものです。また、服部川135号墳(うし塚古墳)からは、水晶製の切子玉や瑪瑙(めのう)製の首飾りの玉などが出土しています。

現代では、イヤリングやネックレスは女性が主に付けるものですが、人物埴輪などを見ると古代では男性も女性も付けています。

古代では、貴金属や玉類は大変貴重なものであったことから、身分の高い人が自らの権力を示すために身に付けたことが多かったようです。古代の人々の装いは、現代の感覚とは少し異なったものであったようです。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。