一巻 古代の交通 上

もうすぐ夏休みですね。旅行に行かれる人も多いと思います。飛行機で海外へ、あるいは電車でのんびり温泉にと、さまざまな計画を立てておられるでしょう。けれど、飛行機や電車が無かった時代に人々はどのように旅に出ていたのでしょうか。

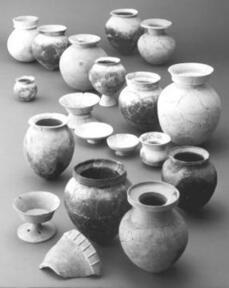

文字のない時代は、発掘調査で見つかった土器などによって人が移動したかどうかを考えることができます。縄文時代の八尾では、東北地方の影響を受けた土器が恩智で見つかっています。また、弥生時代や古墳時代には八尾の土器が遠くまで運ばれたり、岡山や九州の土器が八尾で見つかったりします。さらに久宝寺では外海へも出航できる船の一部が出土するなど、古代から人々がさまざまな場所に移動していたことがわかります。

『日本書紀』には雄略(ゆうりゃく)天皇が磯歯津路(しはつみち)という道路を造った話をはじめとして路の話がたくさん出てきます。『万葉集』などにも、「軽路(かるのみち)」、「紀路(きじ)」など道路の名前が出てきます。最近の発掘調査では、藤原京や平城京から延びる大道が見つかっていますが、税を運んだり、労働力提供のために都に向かう道が早くから整備されていたようです。また、大化の改新の詔(みことのり)(645年)にある駅伝制は、中央と地方の連絡を目的としたもので、これにより道路の整備が進んだとの説もあります。

八尾では、『続日本紀』の中で、756年に孝謙天皇が渋河路(しぶかわみち)を通って、難波(なにわ)から柏原にあった智識寺(ちしきじ)の行宮(あんぐう)に入られたということが記されています。この渋河路の正確な位置はわかっていませんが、旧の大和川の堤防上に沿って造られ、亀ノ瀬渓谷を越えて大和に入る道路と考えられており、当時は大和と難波を結ぶ重要な道路であったようです。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。