体罰等によらない子育てのために みんなで育児を支える社会に

児童虐待の相談件数は年々増加し、「しつけ」と称した体罰が、深刻な虐待を引き起こす事例も発生しています。こうしたことを踏まえ、児童福祉法等が改正され、令和2年4月1日に施行となり、子どもへの体罰が法律で禁止されました。

体罰等による子育ては、子どもの成長の助けにならないばかりか、心身の発達などに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。子どもの権利等が守られ、体罰等のない社会を実現していくため、子育て中の方はもちろん、その周囲の方、教育現場をはじめとした子どもの生活の場で子育て支援に携わる方など、一人ひとりが意識を変え、子育て中の保護者の方を支え、社会全体で応援していきましょう。

しつけと体罰の違いとは

しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。子どもと向き合い、社会生活をしていくうえで必要なことを、しっかりと教え伝えていくことも必要です。

ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当します。

これらはすべて「体罰」です

- 言葉で3回注意したけどいうことを聞かないので、頬を叩いた

- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた

- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った

- 掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた

※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった、子どもを保護するための行為などは該当しません。

なぜ体罰をしてはいけないのか

体罰等が子どもに与える悪影響

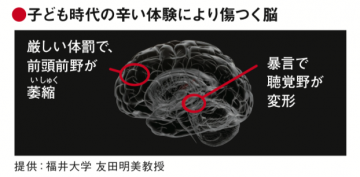

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身に様々な悪影響が生じる可能性があることが報告されています。脳画像の研究により、子ども時代に辛い体験をした人は、脳に様々な変化を生じていることが報告されています。親は「愛の鞭」のつもりだったとしても、子どもに目に見えない大きな影響を与えてしまう可能性があります。

体罰等による悪循環

子どもが言うことを聞いてくれなくて、イライラして、つい叩いたり怒鳴ったりしたくなることがあるかもしれません。叩かれたり怒鳴られたりすると、大人への恐怖心などから一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これは、どうしたらよいのかを自分で考えたり、学んでいるわけではありません。

このようなやりとりは、根本的な解決にはならず、むしろ子どもに暴力的な言動のモデルを示すことになります。つまり、自分も周りの人に対して同じようにふるまってよい、と子どもに思わせてしまうことになりかねません。

子どもが保護者に恐怖心などを抱くと、信頼関係を築きにくくなるため、必要な時に悩みを相談したり、心配事を打ち明けたりすることが難しくなります。子どもが安心できる場であるはずの家庭が、自分の居場所であると感じられなくなり、対人関係のトラブルや非行、犯罪被害など、別の大きな問題に発展してしまう可能性もあります。

子どもとの関わりにおける具体的な工夫のポイント

POINT1 子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう

- 相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは、気持ちが落ち着いたり、大切にされていると感じたりします。

- 子どもに問いかけたり、相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えましょう。

POINT2 「言うことを聞かない」にもいろいろあります

- 保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることを子どもが理解できていない、体調が悪いなど、さまざまです。

- 「イヤだ」というのは、子どもの気持ちです。こうした感情を持つこと自体はいけないことではありません。重要なことでない場合、今はそれ以上やりあわない…というのも一つです。

POINT3 子どもの成長・発達によっても異なることがあります

- 子どもの年齢や成長・発達の状況によって、できることとできないことがあります。また、大人に言われていることが理解できないこともあります。

- 子ども自身が困難を抱えているときは、それに応じたケアを考え対応しましょう。

POINT4 子どもの状況に応じて、身の回りの環境を整えてみましょう

- 乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにするなど、叱らないでよい環境づくりを心がけましょう。子どもが困った行動をする場合、子ども自身も困っていることがあります。

- 子どもが自分でできるような環境づくりを工夫してみましょう。

POINT5 注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう

- 子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。時間的に可能なら待つことも一案です。難しければ、場面と切り替えるなど、注意の方向を変えてみてもよいでしょう。

- 子どもが好きなことや楽しく取り組めることなど、子どものやる気が増す方法を意識してみましょう。

POINT6 肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に

- 子どもに伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、また、穏やかに、より近づいて、落ち着いた声で伝えると、子どもに伝わりやすくなります。

- 「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方を示したり教えたりするのもいいでしょう。

POINT7 良いこと、できることを具体的に褒めてみましょう

- 子どもの良い態度や行動を褒めることは、子どもにとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことになります。

- 結果だけではなく、頑張りを認めることや、今できていることに注目して褒めることも大切です。

保護者自身の工夫のポイント

否定的な感情が生じたときは、まずはそういう気持ちに気づき、認めることが大切です

それは子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさ、孤独感など、自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。

時には保護者自身が休むことも大切です

深呼吸して気持ちを落ち着けたり、ゆっくり5秒数えたり、窓を開けて風にあたって気分転換するなど、少しでもストレスの解消につながりそうな自分なりの工夫を見つけましょう。

周囲の力を借りると解決することもあります

勇気をもってSOSを出すことで、まだ気づいていない支援やサービスに出会えたり、それによって疲れやイライラが軽減したりするかもしれません。

子育てはいろいろな人の力と共に

子どもは家庭の中だけで育つわけではなく、学校や地域の方に見守られて成長していくため、地域の皆さんの応援が必要です。子育てに不安や悩みはつきものですので、一人で悩まずに、周囲の人や地域の様々な相談機関等に相談できる環境こそが大切です。もし、お近くに子育てにお困りの方がおられましたら、市の各種相談窓口などにおつなぎいただければと思います。

また、地域子育て支援センターや子育てサークルなどの子どもを連れて行ける交流の場に出かけてみることも一つの方法です。子育ての不安などを話すことで気分転換になり、気になることなどを気軽に相談できる関係ができるかもしれません。

体罰等のない社会を実現していくため一人ひとりが意識を変え、子育て中の保護者の方を支え、社会全体で応援していきましょう。

子ども・子育て総合相談

こども総合支援センター「ほっぷ」(平日午前8時45分~午後5時15分)

子ども・子育て総合電話相談…電話:072-924-7560(子どもや子育て全般の相談)

※ほっぷ開館時間外(夜間(月曜~土曜17時15分以降)・日曜・祝日・年末年始)は、委託先の相談員が相談をお伺いします。

各地域子育て支援センター(平日午前9時~午後5時)

乳幼児の子育て相談

- 西郡 電話:072-999-2378

- 安中 電話:072-991-7331

- 南山本 電話:072-991-8867

- 志紀 電話:072-948-0105

- 東山本 電話:072-992-5775

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども・いじめ何でも相談課

〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16

電話番号:072-924-3954 ファクス番号:072-924-9304

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。