二○巻 河内名所図絵を訪ねて その8(恩智神社)

『河内名所図会』の挿絵は、正確さが評価され、江戸時代に数多くの人々が河内の名所を訪れるきっかけとなりました。

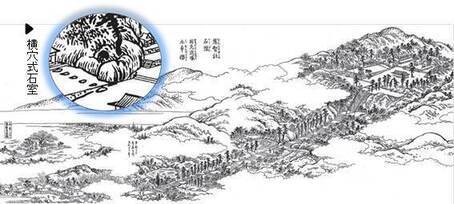

今回紹介する「恩智神社」の挿絵は4ページにわたり、『河内名所図会』の中でも大作の部類になります。

この4枚の絵をつなぎ合わせると、恩智神社を中心に、恩智神社の特徴の1つである長い石段の参道がきちんとつながることから、この挿絵はもともと1枚の絵として描かれた可能性があります。

絵の左端にある鳥居の左上に見える「恩智左近の墓」は、本来、鳥居の南側に位置しますが、おそらく長い参道を描いたために、挿絵の構図上、墓を描くスペースが足りなくなったことから、雲を隔てた上方に配置したものと思われます。

挿絵をよく見ると、神社の本殿左横に、以前、「高安千塚」で紹介した法蔵寺境内にある古墳と同じ表現で、洞穴の入口のように描いた横穴式石室があります。

現在、この場所に古墳は見えませんが、本殿裏手には古墳が確認されています。恩智神社を訪れた人々は、境内の古墳を神社の見どころの1つとして見ていたのでしょう。

恩智神社の北西部では、大正時代から昭和時代にかけて銅鐸が2つも見つかり、中河内を代表する遺跡として著名になります。江戸時代の『河内名所図会』に描かれた恩智神社の古墳は、その先駆けともいえます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。