十九巻 河内名所図会を訪ねて その7(常光寺)

江戸時代の安永9年(1780年)、秋里籬島(あきざとりとう)は『都(みやこ)名所図会』で京都の名所を解説文と挿絵で紹介し、人気を博しました。

その後、『河内名所図会』など各地の名所図会を刊行しました。

名所図会の人気の秘密は、挿絵の正確さです。

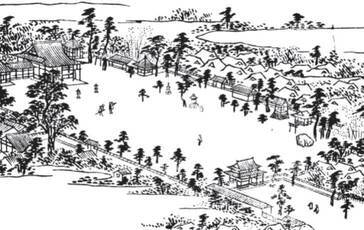

名所図会シリーズの挿絵は、鳥瞰(ちょうかん)図という空から見下ろしたような、寺社など建物配置がよく分かる描き方が特徴です。

享和元年(1801年)刊行の『河内名所図会』でも、この八尾歴史物語で紹介したように顕証寺や大信寺の境内の姿が正確に描かれていました。

今回は、八尾地蔵で有名な「常光寺」を見てみましょう。現在では市指定文化財になっている三門をくぐると、広い空間があって、中央右寄りに五輪塔が見え、奥には本堂があります。右に舎利堂、左には阿弥陀堂の一部が見え、現在の境内に近いようですが、全体に建物が簡略化して描かれたような印象を受けます。

その中で三門は、上下に屋根がある二重門に描かれています。下部に屋根がない楼門の現在の姿とは違っていますが、近年の文化財調査で三門が当時二重門だったことが分かっています。

また、長方形の伽藍(がらん)に三門と本堂がほぼ一直線に配置して描かれていますが、現在の三門の位置とは少し違っています。文化財調査によると、当時から現在と同じ所に建てられていたようです。

この違いは、鳥瞰図の見やすさを重視したのか、それとも著者の籬島が実際に常光寺を訪れていなかったのかなど興味をかき立てられます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 観光・文化財課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-8555 ファクス番号:072-924-3995

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。