家庭でできる食中毒予防

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒と気付かず、重症化することもあります。

普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き起こすことがあります。家庭での食事作りでの食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。

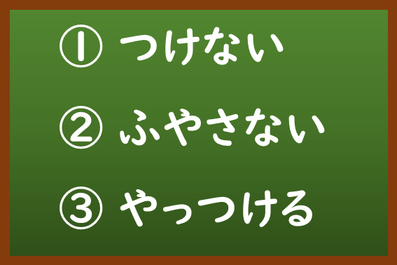

食中毒予防の3原則

1.つけない

- 石けんでよく手を洗いましょう。また、手洗い後に、アルコール等を用いて手指の消毒を行いましょう。

- 手にケガをしているときは、素手で調理しないようにしましょう。

- 包丁やまな板を使い分け、十分に消毒しましょう。

2.ふやさない

- 表示を確認して、冷蔵や冷凍の必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。

- 調理された食品は、早めに食べましょう。

3.やっつける

- 加熱する食品は中心まで十分に加熱しましょう。

- まな板、包丁等の調理器具を消毒しましょう。

場面別ポイント

食品を購入したら

帰ったら、すぐ冷蔵庫へ!

食品、特に冷蔵・冷凍が必要なものを購入したら、寄り道せずに早く帰りましょう。

冷蔵庫内は7割を目安に、つめすぎないようにしましょう。

肉や魚等は他の食品への汚染を防ぐために、容器に入れる、ラップでつつむ。

調理するときは

1.調理の前は、手洗い!

指輪、時計ははずし、爪は短くしてから、手を洗いましょう。

手洗いのタイミング:生肉や生魚、卵を取り扱った後、トイレ後、おむつ交換、動物を触った後

2.まな板や包丁は使い分け!

生肉、生魚に触れた調理器具で、果物や野菜等、生で食べる食品をカットしない。

3.火をとおす食品は、しっかり加熱!

肉やハンバーグ類は、ピンク色の部分がなくなるまで、火をとおす。(中心部を75℃で1分間以上の加熱が目安)

加熱不十分な肉類を食べることによる食中毒が多く発生しています。(腸管出血性大腸菌、カンピロバクター)

お弁当をつくるときは

お弁当は、作ってからすぐに食べる家庭での食事より、食中毒の危険性が高まります。

「調理するときは」の内容に加え、以下のポイントを守りましょう。

特に気温や湿度が高く、食中毒菌の増殖しやすい夏場は注意しましょう。

1.傷みにくい食材を選ぶ!

生野菜など未加熱の食材や半熟玉子などの加熱不十分な食材は、細菌が付着していた場合、殺菌することができません。

また、これらの食材は水分が多く、細菌が増えやすくなります。

極力、これらの食材は弁当に入れないようにしましょう。

2.調理したら、早めに食べる!

- 冷やしましょう。

熱いまま弁当箱に詰めると、温かい状態が続いたり、弁当箱に水滴がついたりして、細菌が増えやすくなります。冷ましてから詰めましょう。持ち運びのときは、保冷バックや保冷剤を活用しましょう。 - 早めに食べましょう。

持ち運びや保管時間が長くなると、急激に細菌が増えてしまいます。

食べる前には、しっかり手洗い!

食品を冷蔵・冷凍保存するときは

- 熱い食品はさましてから冷蔵庫に入れる。

- 開封後の缶詰は清潔な容器に移しかえる。

- 解凍した食品の再凍結はしない。

- 開封後や調理後の食品はできるだけ早く食べましょう。

食品衛生月間について

夏場は食中毒が多発する時期であり、厚生労働省では毎年8月を食品衛生月間に定めています。

生や加熱不十分なお肉による食中毒に気を付けましょう。

参考情報

-

家庭での食中毒予防(厚生労働省)(外部リンク)

-

食中毒から身を守るには(農林水産省)(外部リンク)

-

食中毒予防の原則と6つのポイント(政府広報オンライン)(外部リンク)

-

正しい手洗いの仕方(政府インターネットテレビ)(外部リンク)

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課

〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5

電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。