自宅が一番危ない!!「住宅用火災警報器」を設置していますか?

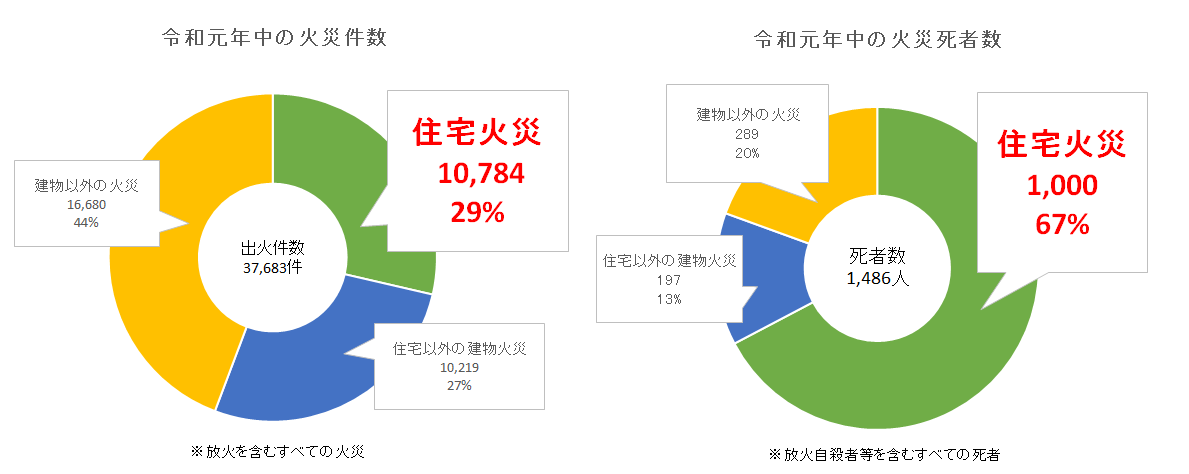

全国で毎年約1,000人の方が住宅火災で亡くなっています

火災による死者の約7割は住宅で発生しています!

令和元年中の住宅火災の件数は、総出火件数の約3割ですが、死者数は総死者数の約7割を占めています。

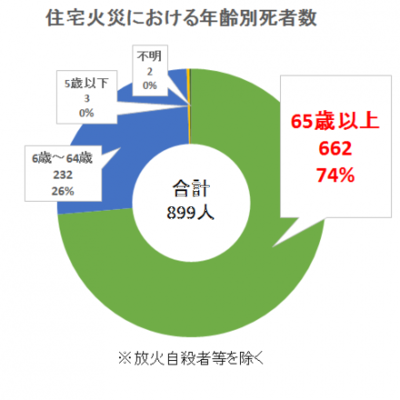

住宅火災で亡くなる原因の多くは逃げ遅れ!

住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)の発生状況を経過別にみると、逃げ遅れが最も多く、年齢別にみると、65歳以上の高齢者が7割以上をしめています。

また、死者の発生状況を時間帯別にみると、火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。

つまり、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の観点で危険性が高いと言えるのです。

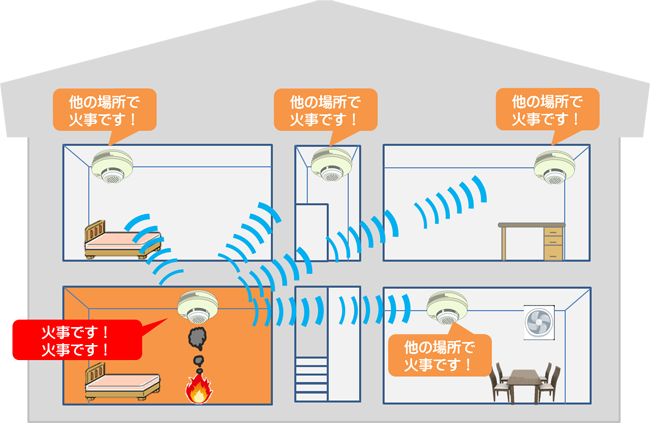

「はやく火災に気づいて命を守る」ため、火災の初期に発生する煙を感知し警報する住宅用火災警報器を設置しましょう。

あなたの家にはついていますか?

平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

必要最小限で効果が高いと考えられる場所として、寝室に設置することとされました。

また、寝室が2階にある場合などでは、階段室にも設置することとされています。これは、階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方等にとっては、ほとんどの場合唯一の避難経路となるからです。

「単独型」と「連動型」があります

- 単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。

- 連動型:火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。

なお、連動型には、配線によるものと無線式のものがあります。

どこにつければいいの?

-

住宅用火災警報器PRハンドブック (PDF 1.2MB)

この資料は財団法人日本防火協会(現一般財団法人日本防火・防災協会)によるものです。(平成17年発行)要点を絞ったダイジェスト版になります。平成26年4月以降、住宅用火災警報器は鑑定制度から検定制度に移行しており、NSマークではなく検定の適合表示(検定マーク)が製品に付いています。 -

住宅用火災警報器の設置場所1 (PDF 341.4KB)

住宅用火災警報器は家のどこに設置すれば良いの?取付けやお問合せの際にご活用下さい。平成26年4月以降、住宅用火災警報器は鑑定制度から検定制度に移行しており、NSマークではなく検定の適合表示(検定マーク)が製品に付いています。 -

住宅用火災警報器の設置場所2 (PDF 67.1KB)

あなたの家にはいくつ必要ですか?自分の家にいくつ取付ければよいのか知りたい時にご活用下さい。

ついていればOKではありません!定期的に維持管理しましょう!

住宅用火災警報器の掃除方法について

住宅用火災警報器にホコリなどが付くと、万が一の時に火災を感知しなかったり、機器が故障する可能性があります。

定期的に掃除機などでホコリを取っておくことが大切です。

また、機器の汚れは、固く絞ったタオルなどで拭き取ってください。油や洗剤などで汚れを取ると、機器の故障の原因に繋がる可能性があります。

機器がきちんと作動するか点検するには?

住宅用火災警報器のボタンを押す、本体から下がっているひもを引くなどして、機器が正常であるかを確認できます。

1ヶ月に1回程度、ご自身で確認してください。

なお、メーカーや機種によって点検方法は異なりますので、取扱説明書を確認してから点検してください。

電池切れにはご注意を!

住宅用火災警報器を設置していても、電池が切れていれば、万が一の時に火災を感知してくれません。

機器には電池が切れそうになった時、音や光で知らせてくれる機能が備わっていますが、電池が切れる前の交換をお奨めします。

- ※電池の寿命はメーカーや機種によって異なりますので、取扱説明書でご確認いただくか、メーカー及び販売店等にお問合せください。

- ※住宅用火災警報器本体にも寿命があり、一定の時期が来れば、本体の交換が必要となります。

一般的に交換の目安が10年だと言われていますので、取扱説明書をご確認ください。

維持管理についての詳細はこちら

維持管理に関する詳細については、次のリンクをクリックしてご参照ください。

住宅用火災警報器が「火災」以外で鳴ってしまったときはどうするの?

一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページに、住宅用火災警報器の警報が鳴った時の正しい対処方法が、メーカー別の機種ごとに掲載されていますので、下記の画像をクリックして参考にしてください。

一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページ

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4

電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。