地区防災計画

地区防災計画の概要

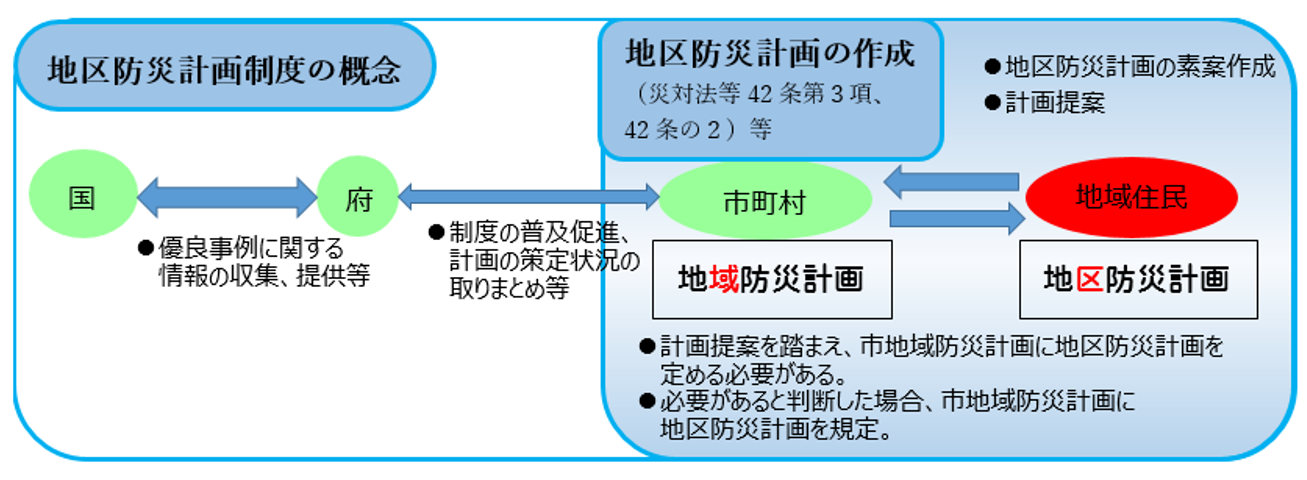

東日本大震災によって、自助、共助および公助が連携していることが大規模広域災害への災害対策として必要であると強く認識され、平成25年の災害対策基本法改正(平成26年4月1日施行)で、地域コミュニティにおける共助を推進するために新たに創設されたのが、地区防災計画制度です。

地区防災計画は、地区住民等により自発的に行われる防災活動に関して、各地区の特性や想定される災害等に応じて防災活動の主体や地域コミュニティの範囲等を自由に策定することができる、地域コミュニティが主体となったボトムアップ型の計画となります。

八尾市が求める地区防災計画の内容について

本市には28小学校区があり、地域特性もそれぞれ異なっています。

災害特性も同様に異なり、各小学校区に即した計画の作成が必要となります。また、災害時には様々な方が被災者となり、地区役員・高齢者・障がい者・こども・学校関係者・行政・消防等の視点や意見を考慮し地区防災計画を策定する必要があります。そのため、本市としては防災の観点から次の3つの項目を必須項目として、令和2年度より策定支援を開始しました。

(1)安否確認

発災時は安否の確認が必要となり、無事な人が周囲の安否確認を行うことで、近隣住民において助け合い(共助)が可能となります。また、住民だけで助けることができない場合でも、その場所に逃げ遅れている方がいることがわかることで人命救助に繋がります。

(2)避難経路

地域によって災害時に危険となる場所は異なります。普段は安全に歩いている道でも、洪水時や夜間には、多くの危険が潜んでいます。地域住民で危険箇所をしっかり把握し、災害時に安全な道を選択できるように事前に確認しましょう。

(3)避難所運営マニュアル

地域にあった避難所運営を行うことができるよう、運営に関する役割分担や体育館のレイアウト作り、教室の使用方法、ペットの受入れや備蓄等について事前にマニュアルを作成し、円滑な運営を目指しましょう。

八尾市地域防災計画への位置づけについて

各地区において作成された地区防災計画の素案を、八尾市防災会議に諮る前に、地域防災計画に位置付けることについて事前調査を行い、安否確認、避難経路、避難所運営マニュアルの他、基本方針、地区の概要及び特性、平常時の取組、災害時の取組、情報伝達体制が記載されているか、また、地域防災計画との整合が取れているか等を審査します。

提案された地区防災計画の素案に不備不足がないことが事前審査で確認されたものについては、直後の八尾市防災会議に諮り、承認を得られたものに関して地域防災計画の一部として位置付けます。

全体的な流れのイメージに関しては以下の図のとおりです。

八尾市地域防災計画に規定する地区防災計画について

現在までに、八尾市地域防災計画へ位置付けられた3校区の地区防災計画(高安小中学校区、南高安小学校区、北山本小学校区)を、個人情報等を除いて掲載しています。

※令和4年3月、八尾市で初めて高安小中学校区まちづくり協議会によって地区防災計画が策定されました。

添付ファイル一覧

-

八尾市高安小中学校区地区防災計画 令和7年4月改訂版 (PDF 13.5MB)

-

避難所運営マニュアル 高安小中学校区 令和7年4月改訂版 (PDF 2.9MB)

-

八尾市南高安小学校区地区防災計画 令和5年3月策定版 (PDF 6.2MB)

-

避難所運営マニュアル 南高安小学校区 令和5年8月策定版 (PDF 9.3MB)

-

八尾市北山本小学校区地区防災計画 令和5年4月策定版 (PDF 1.4MB)

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

危機管理課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。