[2024年1月16日]

ID:46942

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

バラエティ豊か、にもほどがある? 八尾市のディープな魅力を集めたリーフレットです。

八尾の魅力をちょっと掘り下げた、楽しい小冊子。

その名も「世界に自慢したい 八尾の名物」。

八尾って、実はこんなにバラエティ豊かで、面白く興味深い魅力が詰まっている、ということを広く知ってもらいたい。そんな想いから生まれた冊子。

いつでもバッグやポケットに忍ばせて、「八尾ってこんなとこやねん!」と自慢?してもらえるコンパクトなサイズです。

ぜひご覧いただいて、改めて八尾の魅力を感じてください!

バラエティ豊かな「名物」たち

※画像をクリック(タップ)すると詳しく見ることができます。

「ご自由にお入りください」

古墳といえば宮内庁によって濠や柵で囲まれているなど、ハードルの高いところが多いが、八尾にはそうではない古墳が結構な数で点在している。出入り自由で、事前の見学申し込みも不要。フリーパスで受け入れてくれる。

八尾市の東部、高安山麓には現在250基以上の古墳があり、「高安千塚」と呼ばれている。多くは入り口から羨道(せんどう)という天井の低い通路が続き、その奥に棺を設置した石室があるが、そこにも入ることができるため、個々を聖地と崇める古代マニアもいるほどだ。

ハニワこうていでおなじみ、八尾市立しおんじやま古墳学習館の福田和浩館長もその一人で「古墳めぐりは時空をさまよう旅。古代人が見た風景を追体験できるんです。服部川7号墳や開山塚古墳の石室は立って歩けるほど広く、意外と快適ですよ」。中はまったくの闇で古代人の精神に近づくような気持になるらしい。

町工場ものづくりGOES ON!

八尾市は製造品出荷額が大阪府内4位のものづくりのまち。身近な製品では歯ブラシの生産量がトップクラス、容器やIT部品の加工に使う工業用特殊刃物は八尾の企業がほぼ独占状態。常識を覆したと言わしめた世界初のステンレス表面処理も八尾発の技術で、東京スカイツリーのエレベーターや黒物家電で引っ張りだこ。水面下で暮らしを支えるのがメイド・イン八尾のテクノロジーだ。

ハイテク工業製品に限らず、アナログな手仕事にも職人の技が根付いている。姫野寿一さんの打ち出しアルミ鍋や別所由加さんのハリケーンランプ、姫田千春さんのウクレレ、仙波憲和さんのろうけつ染め暖簾など人の顔がわかるものづくりも健在だ。

町工場の中は外からは見えにくいが、舞台美術を専門に金属加工を手がける友井隆之さんの「シャッターの奥では、ものづくりのアイデアが蠢(うごめ)いている」という言葉が胸にストンと落ちた。

八尾市の中小企業による新しい産業の創出&連携拠点「みせるばやお」のHPはこちら。子どもから大人までモノづくり体験やユニークなワークショップを開催。

町中のグレートなお地蔵さん

ランキングを知りたいのは江戸時代の人も同じだったようで、歌舞伎役者や名所旧跡などさまざまなジャンルを相撲に見立てた番付表が大流行した。

その「お地蔵さん編」では、河内音頭の本場としても名高い常光寺の秘仏「八尾地蔵」が西の大関(当時の最高位)にランクイン。先代住職の片岡英俊さんは、「評価のポイントは仏像の大きさ等ではなく、参詣人の多さ。地蔵菩薩が閻魔大王に手紙を託す『狂言八尾』が有名になったのと、安産祈願の寺と知られていたので人が押し寄せたのでしょう」と分析する。

この全国区地蔵をはじめ、昔のまち並みを彩るお地蔵さん密集地帯(久宝寺寺内町・植松町)あり、旅人の安寧を祈る峠道のお地蔵集団(十三街道)あり、そして「新大陸発見」より昔、700年以上も前のスター地蔵がごく普通に存在するなど、パワースポットに事欠かない。手を合わせるといいことあるはず。

道に迷ったら山の「コブ」

道具に頼らず、方角を調べるには夜なら星(星座の知識があれば)、昼は特徴的な建物か自然の風物を探すしかない。八尾の場合、市内のどこにいても「東」に見えるのが高安山で、山頂の気象レーダー(コブ)をとらえると間違いない。

高安山は写真好きを夢中にさせる里山でもある。古くから花卉(かき)や花木栽培が盛んなため、春は出荷後、残った蕾が満開になる花桃やモクレンが市街地からでも遠めに見える。夏は濃厚な緑一色。秋は紅葉に加え、近づくと畑の菊や道ばたのオミナエシが出迎えてくれる。冬は山肌全体が真っ白になる日もある。

八尾市在住のグラフィックデザイナーの牧江良祐さんは「30年前、満開の花桃畑に心を奪われて以来、里山の撮影や景観づくりの活動に参加。いつ来ても自然の宝庫で、人の営みと自然のバランスが最高」と語る。高安山は四季の彩りが屏風のように映される、とびきり美しい羅針盤だ。

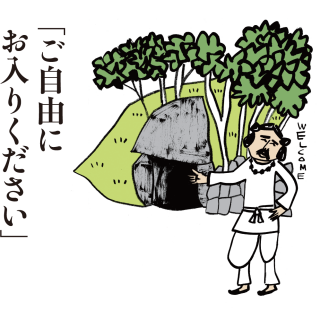

八尾野菜のスターたち、見参。

特産品を堪能できる近場のシアワセ、地元野菜

都会の人たちにとって農作物の収穫体験は行楽のようなもの。お弁当を広げて田舎の空気を満喫したいが、八尾の枝豆畑は様子が違う。掘り取りイベントでは人が入れ替わり立ち替わりやって来てはさっさと枝豆を根元からひっこ抜き、そこで遊ぶでもなくすぐに帰る。

なぜか?農園が住宅地に隣接しているため、雄大な田園風景や走り回れる広場がないこともあるが、急ぐ一番の理由は「新鮮なうちの濃厚な旨みを味わいたい」から。

あまり知られていないが、枝豆はネギなどの軟弱野菜と同じ、生鮮品の仲間。緑色の硬いさやに覆われ、保存が利きそうだが、収穫して2日経つとアミノ酸と糖分が半減してしまう。外国でも枝豆の塩ゆでが大人気と聞くが、それらははたして新鮮なのか。掘ってからすぐに湯がいた八尾の枝豆の味を知ると、きっと「○☒▽※⁉」(今までのは何だったのか)と驚くに違いない。

八尾の枝豆は近畿圏内トップクラスの収穫量なので、ご近所の居酒屋で「これ、イケるね」という枝豆に遭遇したら、それは間違いなく八尾産の確率が高いはずだ。

1月末、まだ冬の真っ最中に、ひと足早く春を告げる八尾特産の若ごぼうが市場に出回り始める。根っこだけ食べるごぼうではなく、見た目フキのような軸を主体に葉(しっかりアク抜きすれば)も根もすべて食べられる。廃棄率の低いエコな野菜だ。

ただ、最初に生えてくる軸は硬いため、すべて刈り取り、次に出てくるやわらかいものが収穫される。栽培期間が長い分、鉄分や食物繊維、ルチンなど、大地の恵みをたっぷり吸収していて、栄養価はバツグン。ほんのり甘くほのかな苦みがやみつきになる。よそでは珍しい、若ごぼうを使った和菓子や蕎麦が気軽に味わえるのも、産地ならではのお楽しみだ。

お造りに添えられるツマの一つである「紅たで」は、かつて久宝寺だけで全国の9割を栽培していた特産品。辛み成分に殺菌作用があり、採れたてのピリピリ感はすさまじく、これぞスーパーフード。魚のうまみが数段感じられる。

定番野菜の小松菜や春菊もメイド・イン八尾が大阪府の収穫量に大きく寄与。八尾中がまさに鮮度に恵まれた「畑のつづき」なのだ。

陸上、水上、そして空でも交流。

古代、大陸の玄関口だった難波津(大阪市内中心部)から法隆寺や平城京へのルートとして栄えた奈良街道。八尾は交通の要所の役割を担った。国道25号線はその名残で、沿道の大聖勝軍寺(だいしょうしょうぐんじ)を建立した聖徳太子がこの道を歩いたとも。河川では剣先船が活躍し、特産の河内木綿が輸送されるなど、その役割は明治時代まで続いた。

鉄道の発展もめざましい。JR、近鉄、地下鉄がしのぎを削り、ケーブルカーまで揃う交通環境は27万人都市の規模では超レア。この3月、JRおおさか東線の久宝寺~新大阪線が直結し、新幹線アクセスが向上して機動力が高まった。

それだけではない。府内唯一の産業飛行場、八尾空港からは世界遺産登録候補の百舌鳥・古市古墳群などの遊覧飛行が楽しめる。人が行き来し、交流する八尾にはコミュニケーションの達人が多いが、遥か昔からきっとそうだったのだ。

「河内音頭で3キロやせたわ~」

真夏のある日のこと。ジムの更衣室でひとりの女性が見出しのフレーズを大声で自慢すると、「それ、ホンマ?」「あんたここに来んでええやん」とたちまち人の輪ができた。内臓脂肪も昇華させてしまう河内音頭の魅力とはいったい……。

河内音頭は江戸時代、地元の土着音頭の一つだったものが、詠み手らによってあの名調子に改良され、全国に波及した。「時事ネタあり『王将坂田三吉物語』などのヒーロー伝もあり、基本的に何を語ってもいい。語り芸として一級品のうえ、手踊りとリズミカルなマメカチが櫓をそれぞれ反対回りで踊り、多様な一体感を形成しています。こんなおもしろい盆踊り、ほかにないですね」と河内音頭愛好家の松井幸一さんは絶賛する。

大阪都心に比べると八尾の夜空は濃い。上空から見下ろすと、「イヤコラセ~」の軽快な囃しに合わせて踊る人々の熱量がキラ星のように輝いていることだろう。

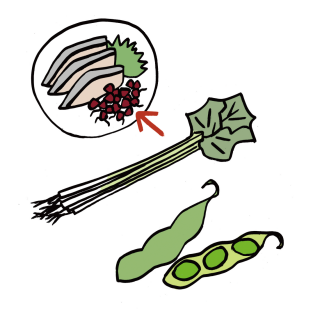

「生きもの八尾紀行」絶賛ライブ中。

太古、市域のほとんどが河内湾の海の底だった八尾。約1万年かけて土砂が累積し、陸地と数本の川筋が形成された。それがドブ川だった時代もあったが、現在はクリーンなせせらぎが街のなごみと憩いを演出し、そんな水辺にはさまざまな生きものの営みがある。

長瀬川や玉串川には鯉の大群がいつもエサをねだっている。繁殖期の5月、勢いよく飛び跳ねる様はホンモノの鯉のぼり。それを狙う白鷺やアオサギが頭上の電線から品定めをし、鴨のカップルは仲良く水中散歩。かつての全国水質ワースト1を返上した大和川には鮎も帰ってきた。

特筆すべきは全国的にも希少なニッポンバラタナゴが高安のため池に生息し、本州ではほぼここにしかいないこと。保護活動に取り組む加納義彦・大阪経済法科大学教授は「バラ色に染まる美しい魚。八尾の宝を守りたいですね」と熱く語る。生き物を守るヒトが、一番イキがいいかも。

名店は「顔」でも魅せる。

クセが強いというより、もはやレジェンド。重鎮の一人、「とんかつマンジェ」の坂本邦雄さんは日本一の行列の店と謳われてもカウンターのみの13席を貫く。素材の吟味のあまり仕入れ品のダメ出しは当たり前。多忙ゆえ指揮官の表情は厳しいが、「お腹が空いたら生パン粉がうまいね」いたずらっぽく笑うこともある。

「味平食堂」の山田浩三さんは町工場がひしめく太田で唯一残っためし屋の店主。裏の畑で野菜を作り、うどんは自ら手打ち。「安く食べてもらうためなら。ものを作るのが好きなんや」と涼しい顔だ。

極め付きは「ザ・ミュンヒ」の田中完枝さん。長期熟成の創作コーヒーで知られ、それが重要文化財級の器でやってくる。水さえもバカラのグラス。真空管アンプから至高のサウンドが流れ、浮世離れ感は想像以上。超然としたマスター面差しが脳内リフレインされることだろう。隠れた伝説の店は八尾にはまだたくさんある。

八尾市の名物マップ

【八尾市の面積】41.72㎢

南太平洋のツバル、ナウル共和国、ヨーロッパのモナコ公国、バチカン市国よりも広いのです。

【八尾市の人口】266,790人

南太平洋のバヌアツ共和国、カリブ海のグレナダ、ヨーロッパのアンドラ公国、リヒテンシュタイン公国よりも多いのです。

※八尾市の数値は2019年2月1日現在

ダウンロード

スマートフォンなどで見ていただけるよう、ページごとに分割したPDFファイルをダウンロードできます。

ダウンロード「世界に自慢したい 八尾の名物」

「世界に自慢したい 八尾の名物」 (ファイル名:yao_meibutsu_bunkatsu.pdf サイズ:4.14MB)

「世界に自慢したい 八尾の名物」 (ファイル名:yao_meibutsu_bunkatsu.pdf サイズ:4.14MB)ダウンロード用に、ページごとに分割したpdfファイルです。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

八尾市政策企画部やおプロモーション・万博推進プロジェクトチーム

電話: 072-924-4002

ファックス: 072-924-0135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!