心肺蘇生法の手順「ガイドライン2020」

心肺蘇生法のガイドラインは、国際的な機関により原則5年ごとに作成されます。これを基に令和4年(2022年)に日本版として新たに改訂された心肺蘇生法の指針が「ガイドライン2020」です。

1.安全の確認

傷病者の救助の前に自らの安全確保を優先します。

誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合には、まず周囲の安全を確認します。

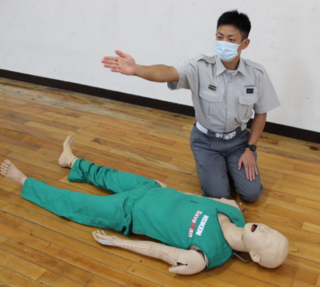

2.反応の確認

傷病者の肩をたたいて「大丈夫ですか」または「もしもし」と呼びかけ、反応の確認を行います。

- 何らかの返答や目的のある仕草がなければ「反応なし」と判断します。

- けいれんのような全身がひきつけるような動きは「反応なし」と判断します。

- 反応があるかないかの判断に迷う場合、またはわからない場合も心停止の可能性を考えて行動します。

3.119番通報の依頼

反応がなければ、119番通報(救急車の要請)を依頼します。

- 119番通報すると指令センター係員が指導します。

- 電話スピーカー機能を活用すれば、指導を受けながら胸骨圧迫などが行えます。

4.AEDの手配

近くにAEDがあれば、持ってくるように依頼します。

- 救助者が一人の場合には、まず自分で119番通報して下さい。

- 近くにAEDがあることがわかっている場合は、先にAEDを取りに行ってください。

5.普段どおりの呼吸があるかの確認

傷病者の胸の上がり下がりを見て「普段どおりの呼吸」をしているか10秒以内に判断します。

- その判断に自信が持てない場合やわからない場合には、直ちに胸骨圧迫を開始します。

- 反応はないが、「普段どおりの呼吸」がある場合は、様子をみながら応援や救急隊の到着を待ちます。

6.胸骨圧迫を行う

普段どおりの呼吸をしていない場合は、直ちに胸骨圧迫を開始します。

- 胸の真ん中に両手を重ね、1分間に100~120回のテンポで、約5cm沈み込むように30回強く押します。

- 両肘をまっすぐに伸ばして手のひらの付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に傷病者の胸が約5cm(単三電池の長さとほぼ同じ)沈み込むようにしっかり圧迫します。

7.人工呼吸を行う

気道確保(頭を後屈し、あごの先を押し上げる)を行い、鼻をつまみ、口を大きく開け、口を覆うように密着させ、胸が上がる程度の量を約1秒かけて吹き込みます。

これを2回行います。

(※傷病者の顔面や口から出血している場合や、ためらいがある場合は胸骨圧迫だけを行う。)

8.救急隊が到着するまで繰り返し行う

救急隊が到着するまで、胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返し行います。

(※自信がない場合や、感染防護具がなくためらわれる場合は胸骨圧迫だけを続けます。)

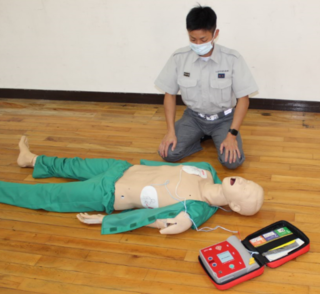

9.AEDが届いた場合

- AEDの電源を入れ、音声メッセージの指示に従い、電極パッドを貼り付けます。

- その後、自動で心電図の解析が行われ、電気ショックを行うよう指示する音声メッセージが流れれば、電気ショックを行います。

- 電気ショックをおこなった後は、胸骨圧迫から再開します。

10.オートショックAEDについて

- 電気ショックが必要な場合に、ショックボタンを押さなくても自動的に電気が流れる機種(オートショックAED)が認可されました。

- 傷病者から離れるように音声メッセージが流れカウントダウンまたはブザーの後に自動的に電気ショックが行われます。

- 必ず音声メッセージに従って傷病者から離れる必要があります。

※AED本体に下記のロゴマークが表記されています。

※救急蘇生法の指針2020(市民用)より引用

救急蘇生法の指針2020(市民用)は一般財団法人日本救急医療財団のホームページから閲覧可能です。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

消防本部 救急課

〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4

電話番号:072-992-2975 ファクス番号:072-992-2281

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。