高齢受給者証

高齢受給者証とは

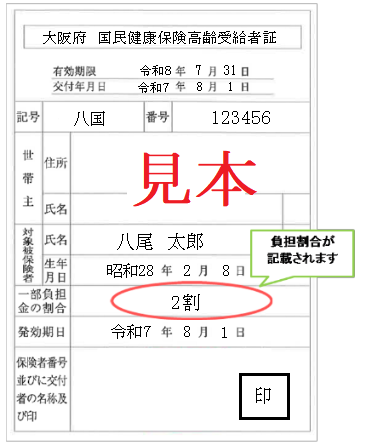

70歳から74歳の人が病院などで支払う一部負担金の割合(以下、「自己負担割合」)は、課税所得や収入金額によって異なるため(2割または3割)、その割合を表示した国民健康保険高齢受給者証を交付します。

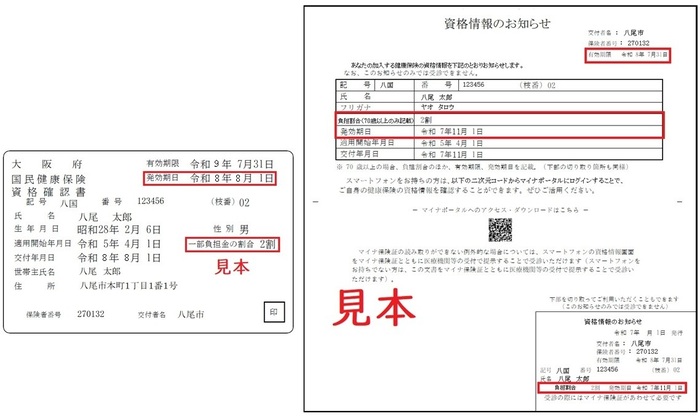

(「資格情報のお知らせ」を交付している方には、自己負担割合を表示した「資格情報のお知らせ」を交付します。)

医療機関で受診する際には、マイナ保険証(※)を利用するか、高齢受給者証を資格確認書と一緒に提示してください。

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているものです。

高齢受給者証の対象者

高齢受給者証の交付を受ける対象者は、70歳から74歳の人です。

ただし、70歳から74歳の人であっても、一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している人は、対象となりません。

高齢受給者証の適用期間

適用期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までとなります。

高齢受給者証の交付

(1)70歳の誕生日を迎える人について

70歳になる誕生月(1日生まれの人はその前月)の下旬に、高齢受給者証を郵送します。

たとえば

誕生日が4月2日から4月30日までの人は、5月1日から使用できる高齢受給者証を4月下旬に郵送します。

誕生日が4月1日の人は、4月1日から使用できる高齢受給者証を3月下旬に郵送します。

(2)高齢受給者証の更新について(令和7年8月1日に更新しました)

- 令和7年7月18日に、更新分として新しい高齢受給者証(令和7年8月1日以降に使用する高齢受給者証)を郵送しています。

- 自宅に届いた新しい高齢受給者証は、令和7年8月1日から有効期限まで使用することができます。古い方の高齢受給者証は、はさみ等で裁断の上ご自身で処分してください。

※健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和8年8月1日以降、高齢受給者証は発行されません。

- マイナ保険証の利用登録をされている方は、マイナポータルに負担割合が反映されるので、医療機関等で負担割合の確認ができます。(資格情報のお知らせに負担割合が記載されます。)

- マイナ保険証の利用登録をされていない方は、令和8年8月以降に使用できる資格確認書に負担割合が記載されます。

(3)高齢受給者証の再交付について

高齢受給者証を紛失した時や汚した時は、申請により再交付します。

-

資格確認書やその他の証の再交付

再交付手続きについてはこちらをご参照ください。

自己負担割合の判定等について(医療機関で支払う一部負担金の割合)

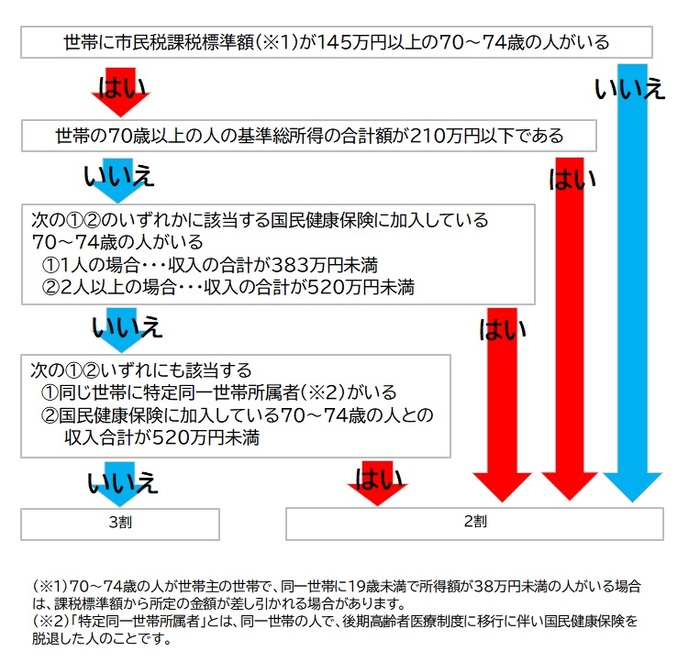

70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、世帯の所得状況に応じて、医療機関の窓口での自己負担割合が、2割または3割となります。

この割合は、毎年8月1日を基準日として、市民税課税標準額(※1)に基づいて判定します。

自己負担割合が3割になるのは、一定以上の所得のある「現役並み所得者」(※2)です。

(※1) 市民税課税標準額

- 市民税算定の基礎となるもので、所得合計金額から各種所得控除した額です。

- 8月から12月までの割合は、前年の所得額に基づいて判定し、1月から7月までの割合は、前々年の所得額に基づいて判定します。

- 確定申告等の修正により市民税課税標準額が変更になったときは、発効期日に遡って負担割合が変更になることがあります。

(※2)現役並み所得者

世帯の中で市民税課税標準額(下記の注を参照)が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人

(注)

- 70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上いる世帯では、最も課税標準額の高い人の課税標準額で判定します。

- 次の(1)(2)ともに満たす場合は、0~15歳は1人あたり33万円、16~18歳は1人あたり12万円を、課税標準額から差し引いた金額で判定します。

(1) 前年(1月から7月までは前々年)12月31日時点において、70~74歳までの人が世帯主である。

(2) 19歳未満で合計所得金額(給与所得者は10万円控除)が38万円以下の国保被保険者がいる。

なお、現役並み所得者であっても、下記(ア)~(エ)のいずれかに該当する場合は2割になります。

(ア)70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯で、その世帯の70歳以上の人の基準総所得(※3)の合計額が210万円以下の場合

(イ)70歳以上の国民健康保険被保険者で、かつ、同じ世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者がいない人の収入(※4)が383万円未満の場合

(ウ)70歳以上の国民健康保険被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同一世帯の後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を脱退した人の収入とあわせて、その合計額が520万円未満の場合

(エ)70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合

(※3)「基準総所得」とは、国民健康保険料の算定の基礎となった所得のことです(所得額から基礎控除を差し引いた金額)。

(※4)「収入」とは、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。

【本市へ転入した人について】

本市へ転入した人については、いったん2割負担の高齢受給者証を交付し、所得額等が判明した時点で、あらためて自己負担割合を判定します。その判定により、自己負担割合が変更となる場合には、負担割合を変更した新しい高齢受給者証を交付します。

自己負担割合の簡易判定

よくある質問

-

高齢受給者証についてよくある質問

高齢受給者証についてのよくある質問はこちらをご参照ください。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課

〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1

電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。