【八尾市の火災】火災原因とその防止策

主な火災原因とその防止策!

「自分は大丈夫」「いつものことだから大丈夫」

本当に大丈夫ですか。

人の生活を支え、そして文明をもたらしてきた『火』。

その『火』は時として『災い』をもたらすことも…。

そして、その『災い』は、その『火』を使う人々の不注意だったりもします。

『放火魔』だけでなく、ちょっとした油断を『火の悪魔』は見逃しません。

*八尾市消防本部発行の防火パンフレット「わが家の防火対策」から抜粋。

「わが家の防火対策」はこのページの下部リンクにて印刷できます。

放火 放火をされないために

ここ数年「放火」は火災原因の上位を占め、不幸にも死者が出るケースがあとを絶ちません。

次のような場所が特に狙われているのでご注意ください。

- 路上に出されたゴミ

- 路地の入口付近、商店街の裏通り

- 物置、空き家

- 民家の軒下、離れや倉庫の裏付近

- マンションなどの階段付近

- 駐車場、車庫、駐輪場

- 路上に置かれた自転車、バイク、自動車

- 郵便受け

放火をされない環境づくり

- 家はもちろん、倉庫や物置にも鍵をかける。

- 門灯をつけるなどして家の周りを明るくする。

- 家の周りに燃えやすい物は置かない。

- 不用意に車やバイクなどを放置しない。

- 車などのボディカバーは防炎製品を使う。

- 車両の施錠管理をしっかりと行う。

- 夜間にゴミやダンボールなどを放置しない。

- ゴミは収集日や収集時間などのルールを守って出す。

- 町会や自治会が一体となって放火防止に取り組む。

こんろ 「こんろ火災」のほとんどがうっかりミス

『揚げ物などで、こんろの火をつけっぱなしにすると火事になる』

ということは、みんな知っているはず…

でも、天ぷら油の発火事故は減っていないのが現実です。

- 「油の温度が上がるまでほかの用事でも」

- 来客や電話の応対で「話が長引きそうなら、その時消せばいい」

などと油断していると、何かをきっかけに火をつけていることを忘れてしまい、火災になった例が多く見受けられます。

こんろによる火災の防止策

- 調理中にその場を離れるときは必ず火を消す。

- こんろやその周囲の油汚れをこまめに掃除し油脂への着火を防ぐ。

- 燃えやすい物を近くに置かない。壁との間も十分距離をとる。

たばこ 「消えているはず」その思い込みが落とし穴

「たばこ火の不始末による火災は毎年上位を占めています。」

たばこによる火災で怖いのは、

- 誰もいなくなってから

- 寝静まってから

など、無人や監視の目の届かないところで出火するケースが多いことです。

「就寝前に捨てたたばこがゴミ箱の中でくすぶり続け数時間後に出火」

あなたはこの『火』に気付く自信がありますか?

たばこによる火災の防止策

- 灰皿にはいつも水を入れておく。

- 吸い殻は消えていることを確認してから捨てる。

- 寝たばこは絶対しない。

- 灰皿にたばこを置いたままにしない。

- くわえたばこで用事をしない。

≪たばこ火の管理は喫煙者のマナーです≫

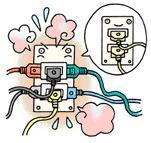

電気 こんなコトから あんなトコロから

今では電気のない生活は考えられないほど、私たちは電気製品に頼りながら、日々過ごしているのではないでしょうか。

しかし、使う人の不注意やちょっとしたミスで思わぬ事故や火災につながっています。

電気による火災の防止策

- 電気コードをカーペットや家具の下敷きにしない。

- たこ足配線はしない。

- 使用していない電気製品はプラグを抜く。

- 時々プラグを確認して清掃する。

ストーブ 使う期間は短いけれど…

『ストーブを使用するのは一年のうちの3分の1(4カ月)程度』

それなのにストーブによる火災は毎年、火災原因の上位に名を連ねています。

ここでも使う人の不注意や間違った使い方が原因で多くの火災を引き起こしています。

ストーブによる火災の防止策

- 近くに燃える物を置かない。

- 給油する時は必ず火を消す。

- 洗濯物を近くに干さない。

- 近くでスプレー缶を使わない。置かない。

これまで例にあげた原因で火災になるということを知っている人も多いはず。

しかし八尾市でも、このような原因による火災はあとを絶ちません。

【火を使うのはあなたです。火を出すのもあなたです。そして、火事を減らすのも…やっぱりあなたです】

防火パンフレット「わが家の防火対策」

手話でのお問い合わせ

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防署

〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4

電話番号:072-992-0119 ファクス番号:072-992-2281

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。