8年生の取り組み

8年生の取り組みについてお知らせします。

土曜参観

令和7年11月1日(土曜日)2時間目、土曜参観の授業の様子です。

数学の授業では、三角形の合同条件を使った神経衰弱ゲームを行いました。班のメンバーが全員理解できたらカードをとれるルールで行い、みんなで理解できるようがんばりました。

得意な子が苦手な子に教えてあげる様子や、協力してゲームを進めようとする様子が見られました。

理科の授業では、飽和水蒸気量と露点の関係について学習しました。コップを冷やしていき、水滴が出てきた温度を調べ、教室の水蒸気量を考えました。

コップに水滴がつく瞬間を逃さず観察したり、天気の状態や教室の空気の状態を考えながら、普段の生活で水滴がつく条件を考えていました。

平和教育聞き取り学習

令和7年7月4日(金曜日)3時間目、6年生と一緒に、長崎で被爆した 門 隆 さんの体験を語り継ぐ交流証言者 峯松 絢音 さんをお招きし、原爆の被害や戦争について聞き取り学習を行いました。

峯松さんは、長崎原爆資料館・記念館で「平和案内人」としてボランティアガイドをしながら、出前授業の講師として活動され、日本全国を回っているそうです。門さんや被爆された方の体験を、写真資料を交えながら、わかりやすくお話しいただきました。

子どもたちは、峯松さんのお話を真剣に聞き、またいろいろと質問することができました。原爆の悲惨さや平和の大切さを知り、平和に向けて互いに対話し理解しあうことの重要性を改めて感じていました。

ボードゲーム交流会

令和7年6月27日(金曜日)期末テストの最終日の放課後、希望する生徒たちが集まって、ひまわり学級との交流会を行いました。

人生ゲームをみんなで行いました。ルーレットを回してコマを進め、さまざまなイベントが起こるたびに大盛り上がり、友だちと笑いあいながらゲームを楽しみました。

フォーインアロー(4目並べ)をみんなで行いました。自分の色のチップを縦・横・斜めに4枚連続で並べます。チップが落ちてしまって並ばなかったり、相手のチップに阻まれたり、なかなか思うように並べられません。でも、勝ち負けにこだわらず楽しくゲームができました。

このグループでも人生ゲームをみんなで行いました。友だちも先生も一緒に盛り上がりました。自分のキャリアや家族の将来をイメージする場面もあって、お互いのことをちょっと知る時間にもなりました。

非行防止教室

令和7年6月18日(水曜日)5時間目、八尾警察署生活安全課の方をお招きし、視聴覚室で非行防止教室を行いました。

最近ニュースなどでも報道されている犯罪について手口が巧妙化していることや、みんなが犯罪に巻き込まれないために気を付けるべきことについてお話しいただきました。

ちょっとした気のゆるみが犯罪につながってしまう、そんな怖さを感じながら、想像すること・考えることの大切さを学んでいました。

大畑山校外学習

令和7年6月4日(水曜日)、八尾市立大畑山青少年野外活動センター「アクトランドYAO」で、校外学習を行いました。

この日は晴天で少し暑いくらいでしたが、みんなで元気よく歩いて、楽しく目的地に着くことができました。

焼きそばづくりでは、炭での火おこしに苦戦をする班が多かったですが、野菜を切ったり、火をおこしたり、調理器具を洗ったりと班で協力することができました。

家から持参した調味料でうまく味付けをした班もあり、持参したおにぎりで焼きおにぎりを作った班もありました。

みんなで協力して作った昼食をおいしく食べて、楽しい一日を過ごすことができました。

乳幼児ふれあいプロジェクト

令和7年5月8日(木曜日)3・4時間目、多目的室で、乳幼児ふれあい体験を行いました。

今回の授業では、担任の先生の子どもたちや、育休中の先生の子どもたちに学校に来てもらい、ふれあい体験が行われました。

この授業の前に、8年生は、子どもたちと遊ぶおもちゃを用意したり、子どもたちと遊ぶときの注意点を確認したり、子育てについて質問を考えたりして、事前学習をしっかり行いました。

泣かせてしまったり怖がらせてしまったりと不安に思っていた8年生も、自分たちが用意したおもちゃで一緒に楽しく遊ぶことができ、みんなの笑顔があふれる時間になりました。

お母さんが抱っこしたら泣き止む赤ちゅんを見て、お母さんの力のすごさを感じる8年生もいて、自分も赤ちゃんと時があったんだな、と懐かしい気持ちなる8年生もいて、いろんな「つながり」を感じられる時間になりました。

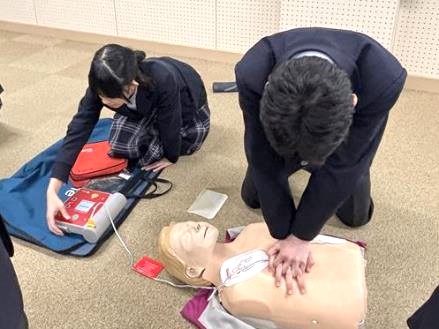

救命救急の授業

令和7年3月12日(水曜日)5時間目、体育の授業の様子です。

この日は、CPR(心肺蘇生法)やAED(自動体外式除細動器)の使い方を学ぶ救命救急の講習を行いました。訓練用の人形とAEDトレーナーは、八尾市消防署より借り受け、講習を受けた体育科の担当教員が指導します。

CPRの練習では、傷病者を発見しCPRを実施するまでの正しい手順を、担当教員に教えてもらいながら確認しました。

そのあと、グループに分かれ交代で練習しました。正しい手順を互いに確認しながら実習を行いました。

AEDも正しい手順を1つひとつ確認しながら、いざという時に適切な対応ができるよう、真剣に訓練に臨みました。

人権学習出前授業

令和6年12月6日(金曜)、6時間目、うるわ総合法律事務所の弁護士 仲岡しゅん さんをお招きし、性の多様性に関するの講演会を行いました。

講演では、ご自身がトランスジェンダーとして学校や社会で経験されたことや、LGBTQ等のセクシュアルマイノリティについて知識理解を深めるためのお話がありました。

人それぞれがありのまま、自分らしく安心して生きていける社会にしていくために、まだまだ考えていかなければならないことを学ぶ貴重な機会になりました。

文化祭

令和6年10月24日(木曜)午前に展示見学を、午後に合唱の部を行いました。午前中、後期生の展示を前期生も見学しました。

【防災学習の壁新聞】

8年生が取り組んだ防災学習の壁新聞を、3年生が3階の廊下で見学している様子です。

【スポーツ新聞】

7年生から9年生が書いたスポーツに関する新聞を、6年生が見学している様子です。

【8年1組学級合唱】

曲は「銀の龍のせいに乗って」です。みんないい顔で、堂々と歌うことができました。それぞれの思いがこもった合唱になりました。

【8年2組学級合唱】

曲は「楓」です。空き時間にも練習をして、各パートの声の大きさの違いを克服し、8年2組らしいハーモニーを奏でることができました。

教育実習生の研究授業

令和6年9月19日(木曜)1時間目、教育実習生が授業を行いました。

この日の授業は国語の「盆土産」を読み、登場人物の心情の変化を読み取る学習でした。「えびフライ」が出てくる箇所を書き抜き、それぞれの登場人物の気持ちを考えました。

冷凍食品のえびフライを初めて食べた小学3年生の少年の気持ちを想像し、それを友だちと交流しながら取り組むことができました。

クエスチョン・エックス5回目

令和6年9月18日(水曜)6時間目、総合的な学習の時間で、「クエスチョン・エックス」という探究学習プログラムの5回目を行いました。

この「クエスチョン・エックス」は、経済産業省「働き方改革支援補助金2024」を活用し、8年生で行う全6回の探求学習のプログラムです。

学校の授業が「教えてもらう時間」ではなく「面白い問いをみんなで考える時間」になるような、子どもたちが主体的に問いを持つことをねらいにしています。

授業では、班のメンバーとそれぞれの考えてみたい「問い」を検討しました。人それぞれいろいろな問いがあって、さらにいろいろな答えがあることに気づきながら、これから深めたい自分なりの問いを考えていました。

生徒集会

令和6年9月11日(木曜)6時間目、生徒集会で、防災学習の取り組みの発表を行いました。

7月、神戸校外学習で「人と防災未来センター」に行って学んだことをスライドにまとめ、みんなの前で発表しました。

また南海トラフ地震で想定される被害について、地震発生のシュミレーションを紹介しながら、今からできる地震への備えについて、みんなに考えてもらいました。

クエスチョン・エックス1回目

令和6年8月28日(水曜)6時間目、総合的な学習の時間で、「クエスチョン・エックス」という探究学習プログラムの1回目を行いました。

この「クエスチョン・エックス」は、経済産業省「働き方改革支援補助金2024」を活用し、8年生で行う全6回の探求学習のプログラムです。

ゲーム感覚で多様な問いに出会いながら、その問いの答えを一人ひとり考え発表し、多様な見方・考え方にふれることをねらいとしています。

授業では、小さな違和感やなぜか引っかかること、幼いころに不思議だったことなど、一人ひとりの「疑問」を出し合いながら、みんなのこだわりや好奇心を確かめました。そして「もっと考えてみたい」と思える問いに気づくことができました。

神戸校外学習

令和6年7月11日(木曜)、神戸の「人と防災未来センター」を見学し、南京町の散策を行いました。

人と防災未来センターは、阪神淡路大震災の資料が展示され、防災や減災について学ぶことできる施設です。みんなが真剣に資料を見つめ、感じたことをしっかりと記録していました。

班で設定したグループ学習のテーマや、個人で設定した調べ学習のテーマに沿って、それぞれの内容を深めることができました。

研究員セミナーでは、学校での避難だけでなくショッピングセンターや繁華街での避難について教えていただきました。また避難所でも中学生として活躍してほしいとお話いただきました。

南京町の散策では、食べ歩きを楽しみました。時間やマナーを守りながら、班のメンバーと一緒に中国の食文化を体験することができました。

土曜参観

令和6年4月27日(土曜)2時間目、授業参観を行いました。

このクラスの理科の授業では「植物の体のつくりと働き」について学習しました。植物が蒸散する理由について、班で活発に意見交流をすることができました。

このクラスの英語の授業では、ifを使った文について「If it's sunny this weekend.」に続く内容をペアで考えました。積極的に相談し合って、楽しい会話文を作ることができました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

(小・中学校、義務教育学校) 高安小中学校

〒581-0862大阪府八尾市千塚2-25

■前期課程 電話番号:072-943-8030 ファクス番号:072-943-8032

■後期課程 電話番号:072-943-8016 ファクス番号:072-943-8017

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。