地域に根ざした学習「高安学」の取り組み

高安地域の伝統や文化に理解を深める「高安学」の取り組みをお知らせします。

6年生・ジャガイモ収穫体験

令和7年12月9日(火曜日)14時00分頃から、地域の農家 大西さんの農場で、ジャガイモの収穫体験を行いました。この授業は、八尾市環境パートナーシップ協議会「サソテナやお」の講師派遣事業を活用したものです。

最初に、大西さんからジャガイモについてのお話を聞きました。原産地や名前の由来を知って、身近な食べ物にも多くの歴史や物語があることを知りました。

そのあと、畑に出てジャガイモ掘りをしました。土の中から次々とじゃがいもが顔を出し、子どもたちは夢中になって掘り進めていました。

大きなジャガイモも出てきました。子どもたちはうれしそうに見せ合っていました。

土の中からたくさんのジャガイモが出てきて、子どもたちは大きさや形を比べながら楽しんで収穫していました。

収穫したジャガイモはコンテナに入れて倉庫に運びました。

別の畑では、茎や葉が元気に伸びたジャガイモが育っていて、その畑のジャガイモもみんなで協力して収穫しました。

収穫したジャガイモは、大阪のレストランで調理されるそうです。みんなが がんばって収穫したじゃがいもを、おいしく味わってもらえると嬉しいですね。

5年生・お米のお届け

令和7年10月29日(水曜日)5年生が脱穀したお米が届きました。

27日(月曜日)に脱穀したお米を精米して、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんが、みんなに届けてくれました。

お米が30キロも入った袋をみんなで運びました。

代掻き・田植え・稲刈り・脱穀とお米作りを体験してきました。無事においしいお米ができてよかったです、とお話しいただきました。

このお米は、後日、家庭科の調理実習で、おにぎりを作って、みんなでいただく予定です。

5年生・脱穀体験

令和7年10月27日(月曜日)5年生が、稲刈りを行った田んぼで脱穀体験を行いました。地域の農家さんにもお手伝いいただきました。

まずは、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんから脱穀についての説明を聞きました。

そのあと稲架(はざ)に干してある稲を取って順番に脱穀機に運びました。

農家さんが脱穀機を使って、一気に穂先から籾を落としていくと、どんどん籾が袋にたまりました。

稲にはたくさん籾がついていました。夏は暑くて雨も少なかったけれど、いつもと同じぐらいいいお米ができました。

稲を下した稲架を片付けるお手伝いもしました。

籾たまった袋をトラックまで運びました。ひっくり返して籾をこぼさないように気を付けました。

1時間ほどの作業で脱穀が終わりました。このあと少し稲わらをいただいて、歩いて帰校しました。

5年生・稲刈り体験

令和7年10月14日(火曜)5年生が、6月に苗を植えた田んぼで稲刈り体験を行いました。布施工科高校ラグビー部の高校生もお手伝いに来てくれて、一緒に稲刈りを行いました。

最初に、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんから、安全に楽しく稲刈り体験が行えるよう、鎌の使い方や稲の持ち方を教えてもらいました。

教えてもらったとおりに鎌を使って、みんなで協力して稲刈りをしました。

一束一束、丁寧に刈りました。6束刈ったら、束にして、次の人と交代しました。

高校生に鎌の使い方を教えてもらいながら、どんどん稲刈りを進めていきました。

わら束をひもで結ぶのは、なかなか力が必要ですが、高校生たちはあっという間に結んでいました。

高校生たちが、刈り取った稲を束ねて稲架(はざ)に吊るしてくれました。小学生と高校生が協力してどんどん作業が進みました。

体験が終わった後、高校生と記念写真を撮りました。みんなで元気に稲刈り体験ができました。

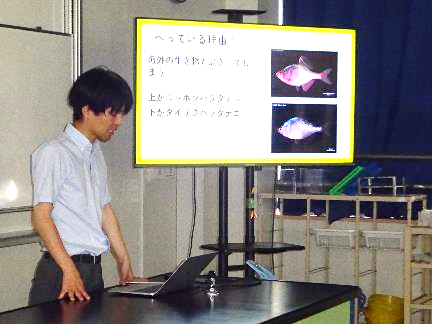

5年生・ニッポンバラタナゴに関する特別授業

令和7年7月9日(水曜日)1・2時間目、5年生でニッポンバラタナゴ高安研究会の大橋一樹さんをお招きして、バラタナゴに関する特別授業を行いました。この授業は、八尾市環境パートナーシップ協議会「サソテナやお」の講師派遣事業を活用したものです。

ニッポンバラタナゴとは、大阪府八尾市、香川県東讃岐地区、九州北部、奈良県の一部のみに生息するコイ科の小型淡水魚で、絶滅危惧種です。オスは繁殖期に綺麗なバラ色の婚姻色(こんいんしょく)に体が染まり、この色がバラの花のように美しい事が名前の由来です。

授業では、バラタナゴのメスが、淡水二枚貝のエラの中に卵を産みつけるという不思議な生態についてもお話していただきました。

また子どもたちのたくさんの質問にも答えていただきました。子どもたちはお話を聞きながら、高安地域の自然環境を守る大切さを感じていました。

学校での授業の後、ニッポンバラタナゴを中心に身近な生き物を展示する旧高安中学校の理科室を利用した「きんたい廃校博物館」を見学しました。

子どもたちは、カメやザリガニに実際に触れたり、魚に餌をあげたりして、楽しく見学ができました。

きんたい廃校水族館の見学を通して、子どもたちは自分たちが住む高安地域に貴重な自然が残っていることを再認識していました。

5年生・田植え体験

令和7年6月18日(水曜日)午前、代かき体験を行った田んぼで、田植え体験を行いました。

まず、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんから、田植えのやり方についての説明を受けました。

この日は快晴、青空が広がり田植え日和です。はじめて田んぼに入る子どもたちは、おそるおそる泥に足を踏み入れていました。

地域の方が引っ張るひもを基準にして、苗を2、3本ずつ取って泥の中にしっかりと植えていきました。

少し植えるのに慣れると、みんなで足並みをそろえて、苗を一列にきれいに植えることができました。

気温もどんどん上がる中、近田さんに植え方を教えてもらいながら、全員でがんばりました。

地域の方から「めっちゃ田植えが上手や」とほめていただいて、みんなうれしそうでした。

田植えの後は、近所のお庭をお借りして、足を洗いました。洗いすぎて全身ずぶぬれになっている子どもたちもいました。

最後にみんなで写真を撮りました。みんなで植えた苗が、立派な稲に成長してくれるのが楽しみになりました。地域の方にはご協力いただきありがとうございました。

4年生・河内木綿の植え替え

令和7年6月12日(木曜日)午後、旧北高安小グラウンドで、河内木綿手織場の萩原星子さんと一緒に、河内木綿の植え替えを行いました。

最初に、萩原さんから河内木綿の植え替えについて説明がありました。

萩原さんが育てていた苗を、60センチ間隔でどんどん畑に植え替え、肥料をまきました。

前日の雨で地面がぬかるんでいましたが、みんな靴を泥だらけにして畑に入って作業をしました。

みんなの協力であっという間に植え替えが終わりました。秋に、みんなが植え替えた木綿を収穫するのが楽しみになりました。

6年生・しおんじやま古墳の見学

令和7年6月6日(金曜日)午前、心合寺山古墳と八尾市立しおんじやま古墳学習館の見学に行きました。

学習館では、「ハニワこうてい」がみんなを出迎えて、心合寺山古墳のことを説明してくれました。そして、みんな「ハニワこうてい」の家来になっちゃいました。

学習館の中では、グループで展示物を見学しパンフレットのクイズに挑戦し、古墳について学びました。またガイダンスホールでは、スタッフの方に案内してもらいながら、八尾の航空写真を見て自分たちの学校や遺跡の位置などを確認していました。

復元された前方後円墳を、古墳クイズラリーをしながら散策しました。暑い日でしたが、グループで問題を解きながら頑張って歩きました。

古墳の後円部から西を望むと大阪平野の向こうに六甲の山並みが見えました。埋葬施設の後を見ながら、当時この地域一体を治めていた王様のことや人々の生活について思いをめぐらせていました。

学習館の館長 福田さんより、心合寺山古墳についてお話を聞きました。自分たちが住む地域に大きな古墳が復元されていることを誇りに思い、地域を大切にしてほしいとお話がありました。

そのあとみんなで写真を撮りました。「ハニワこうてい」のシールをもらって、みんなうれしそうでした。

5年生・代かき体験

令和7年6月1日(日曜日)9時頃から、地域の田んぼをお借りして、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんと一緒に、希望する5年生が代かき体験を行いました。

代かきとは、田植えの前に、水をはった田んぼの土をかき混ぜ、土を平らにする作業のことです。はだしになって、恐る恐る田んぼに入りました。田んぼの泥土の感触に、みんな大騒ぎでした。

手をつなぎながら、横一列になってゆっくり歩きました。でも、足が泥に取られてじょうずに歩けず、危うく転びそうになりました。

布施工科高校ラグビー部の高校生もお手伝いに来ていて、高校生に追いかけられて、田んぼの中を逃げ回りました。

高校生と一緒に、田んぼの中でボール遊びやラグビーの練習もしました。

終わりの時間が近づくころには、みんなが泥んこになって、田んぼの中を走り回っていました。

最後に、近田さんと担任の先生と一緒に、泥んこで記念撮影をしました。6月の中旬には、5年生みんなで田植え体験を行います。

5年生・地域防災に関する出前授業

令和7年5月21日(水曜日)3時間目、高安小中学校区まちづくり協議会の近田さんをお招きし、高安地域の防災について出前授業を行いました。

「高安を災害から守るために!」というテーマで、高安地域で起こりうる土砂災害や、またそれを防ぐための里山保全についてお話がありました。

日本各地で起きた災害にボランティアで行かれた時の写真も紹介していただき、みんなが高安地域とそこに住む人々を守る人になってほしい、とお話されていました。

これから5年生は、地域の田んぼをお借りして米作り体験を行います。子どもたちは、お米作りや田んぼづくりが里山保全につながり、災害から地域を守るというお話を真剣に聞いていました。

3年生・校区探検

令和7年5月15日(木曜日)1時間目から、3年生が校区探検を行いました。

社会科で学習した「東西南北」の方位を確認しながら、学校の西側にある八尾市消防署高安出張所まで歩きました。みんなで写真を撮りました。

次に、南側にある服部川交番まで歩きました。近くには、旧中高安小学校があり、指定避難所になっていることも発見しました。

さらに南に向かって歩いて、近鉄の服部川駅まで歩きました。駅のまわりにはお店や病院があることがわかりました。

次に、北に向かって歩いて、八尾市歴史民俗資料館まで歩きました。館長さんにご挨拶しました。八尾のことをいろいろと教えてもらいました。

最後に、学校の東側、千塚郵便局まで歩いて、学校に戻ってきました。気づいたことをしっかりメモしながら、みんな元気に探検できました。

1年生と2年生・校区探検

令和7年5月12日(月曜日)2時間目から、1年生と2年生が校区探検を行いました。

学校を出発し、高安コミュニティーセンターと歴史民俗資料館の前を、車に気をつけながら元気にに歩きました。

途中で、水道工事をしている道路を通りました。工事の人や交通誘導の人にも元気に挨拶していました。

服部川八幡宮で一休み、水分補給をしました。

その後、服部川第二公園に到着して、ブランコや滑り台などの遊具でみんなで元気に遊びました。

公園の遊具が新しくなっていて、ゴミのポイ捨てもなくって、きれいな公園で楽しく遊ぶことができました。

郡川児童遊園まで行って一休みしました。まだまだ遊びたりない1年生もいましたが、この後、みんなで学校に戻りました。

3年生・くらしのうつりかわり特別授業

令和7年2月13日(木曜)午前、八尾市立歴史民俗資料館に行き、館長の船曳さんや学芸員の松村さんによる「くらしのうつりかわり」の特別授業を行いました。

館長の船曳さんからは、昔の人たちの衣食住について、パネルや実際の展示品を使ってわかりやすく説明していただきました。子どもたちは、快適な生活が送れるよう、さまざまな知恵や工夫をしてたことがわかって、より昔の人たちの暮らしに興味を持ったようでした。

展示品の見学の際も、船曳さんにたくさん質問をして、自分たちの生活との違いや変化について、さらに考えを深めていました。

学芸員の松村さんからは、八尾市の変化や街の移り変わりについてお話しいただきました。子どもたちは聞いたお話をしっかりとメモしていました。

また、高安地域の古墳群のお話もたくさんしていただき、自分たちが住む地域の歴史や文化についても改めて考える機会になりました。

八尾市立歴史民俗資料館では、小学校の学習にあわせる形で、令和7年4月14日まで、「八尾 まちとくらしのうつりかわり」企画展が開催されています。昔の道具や、写真パネルなどが紹介されていて、子どもたちは熱心に見学していました。

ドビ流しの見学

令和6年12月17日(火曜)放課後、学校のビオトープで、科学部の生徒たち行った魚たちの救出作戦を見学しました。

「ドビ流し」とは、いわゆる高安版の「池の水ぜんぶ抜く」作戦のことです。池の水を抜いてヘドロを流し、掻い掘りを行って池を干上がらせ、池を浄化するために行います。池の水を外に流す「土樋(どひ)」つまり土管のようなところから水を流す土樋流しが転じて「ドビ流し」と呼ばれるようになったのではないかと考えられています。この池では排水ポンプを使って水を抜いています。

スクールサポーターの先生が捕まえたバラタナゴを、理科の担当教員と一緒に観察しました。泥の中にたくさん魚たちがいました。

後期生が捕まえたバラタナゴやモツゴも見せてもらいました。みんな魚たちに興味津々で、泥で汚れないように気を付けながら、水槽の中にいる魚たちを観察していました。

5年生・調理実習

令和6年12月12日(木曜)4・5時間目、家庭科の調理実習で、先日収穫したお米で、おにぎりを作りました。

まずはお米を研ぐことから始まりました。初めてお米を研ぐ人もいましたが、班で協力しながら全員がお米を研ぎました。そして炊飯器にセットしました。

5年生の家庭科は、後期課程の家庭科担当の教員が授業を行っています。教室では、お米のおいしい炊き方を確認しました。

調理室に移動し、炊飯器を開けました。炊き立てご飯に歓声が上がりました。

炊き立てご飯で、おにぎりを作りました。きれいな三角形のおにぎりができた人も、まん丸おにぎりができた人もいて、どのおにぎりもおいしくできあがりました。

たくさんおにぎりを作り、たくさん食べました。自分たちが田植えをし稲刈りをしたお米がとてもおいしくてびっくりしていました。子どもたちのお米作りをご支援いただきました皆様、ありがとうございました。

4年生・河内木綿の糸紡ぎ手織り体験

令和6年11月14日(木曜)午前中、4年生で、河内木綿手紡ぎ手織りの会の 萩原さんやボランティアの方に来ていただき、河内木綿体験講座を行いました。

学校で栽培した河内木綿を、綿から糸を紡ぎ手織りして、コースターを作ります。まずは、綿繰機で、綿と種に分けました。綿繰機は、八尾市歴史民俗資料館からお借りしました。

次は、綿打弓で、綿うちをしました。繊維をほぐし綿をふかふかにしてから筒状にまとめて「ジンギ」を作ります。

次は「ジンギ」を糸繰り機で紡いでいきました。綿を糸にしていくのですが、最初は、すぐに切れてしまったり、太くなってしまったり、なかなか難しいので、ボランティアの方に手伝っていただきました。

でも、ボランティアの方に手伝っていただきながら、何度も挑戦してだんだん上達して細く長い糸を紡ぐことができるようになりました。

そして、糸を手織りしてコースターを作りました。用意していただいた縦糸に、自分たちで紡いだ横糸を通していきます。縦糸を互い違いに上下させるためプラスチックの板を入れてから横糸を1本ずつ通していくのですが、やっぱりなかなか難しくて苦戦していました。

友だち同士で助け合いながら、、一生懸命に作業に取り組み、横糸1本1本を丁寧に通していました。

最後に、萩原さんやボランティアの方と一緒に、作った河内木綿のコースターを持って記念写真を撮りました。

1年生と2年生・秋見つけ

令和6年10月10日(木曜)午前中、1・2年生合同で、生活科の「秋見つけ」に行きました。

玉祖(たまのおや)神社に向かう途中、水越地区にある都夫久美(つぶくみ)神社に寄りました。小さい神社なので、ちょっと休憩して出発しました。

どんどん上り坂を登って、神立地区にある玉祖神社までがんばって歩きました。玉祖神社は、高安地区の氏神です。

境内の中で、図工に使う大きな松ぼっくりをたくさん拾いました。

玉祖神社を出発したら、下り坂をすたすた歩いて、心合寺山(しおんじやま)古墳にあっという間に着きました。古墳の階段も元気よく駆け上がり巻いた。

心合寺山古墳では、どんぐりをたくさん拾いました。時間いっぱい秋見つけを楽しんで学校まで元気に帰ってくることができました。

4年生・大和川付け替えに関する特別授業

令和6年10月7日(月曜)6時間目、八尾市歴史民俗資料館で、館長の舩曳さんによる特別授業を行いました。

この日は、学校の近くの歴史民俗資料館に出かけていき、4年生の社会科で学習する「大和川の付け替え」について、館長さんにわかりやすく詳しく説明していただきました。大和川の付け替え工事がたった8カ月で完了したことやその理由などを聞いて、みんなびっくりしていました。

また付け替えによって、八尾市や高安地区の産業が発展したことを知って、自分たちの町や地域の歴史について関心を深めることができました。講義の後、子どもたちからは、付け替えを求める運動をつづけた「中 甚兵衛」や工事を決断した幕府の役人「万年 長十郎」について質問し、館長さんに丁寧に答えていただきました。

授業の後は、歴史民俗博物館の中を見学しました。大和側の付け替えにより、河内木綿が栽培されるようになったことを知って、より河内木綿を身近に感じていたようでした。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

(小・中学校、義務教育学校) 高安小中学校

〒581-0862大阪府八尾市千塚2-25

■前期課程 電話番号:072-943-8030 ファクス番号:072-943-8032

■後期課程 電話番号:072-943-8016 ファクス番号:072-943-8017

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。